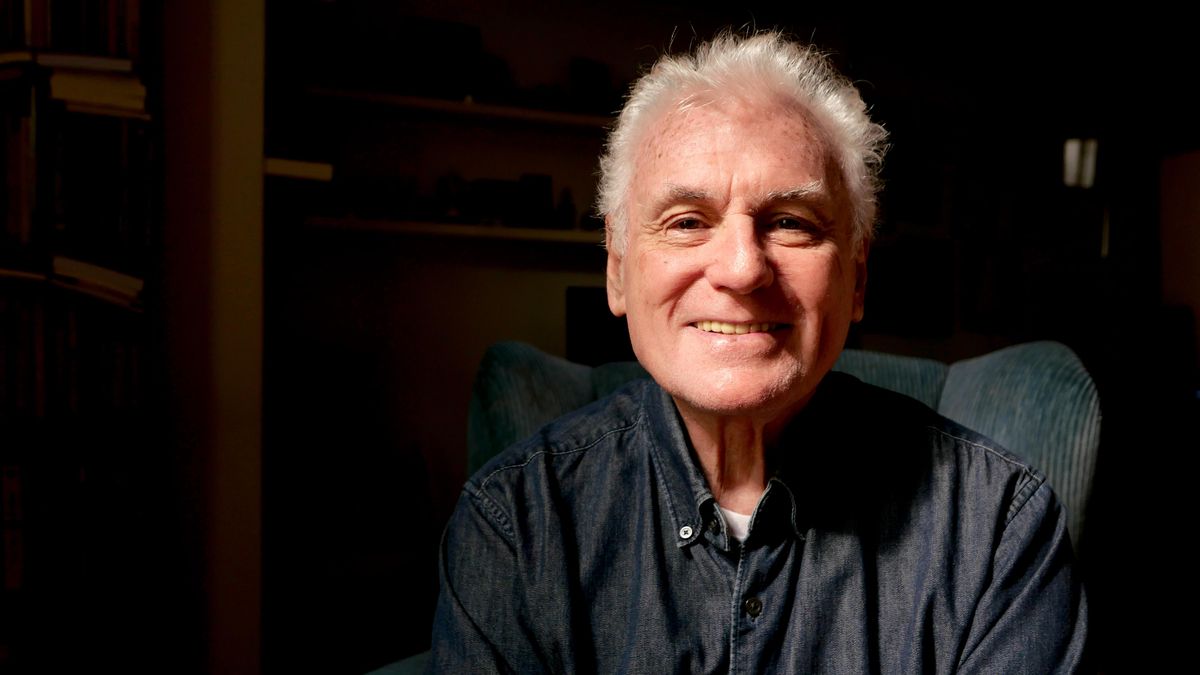

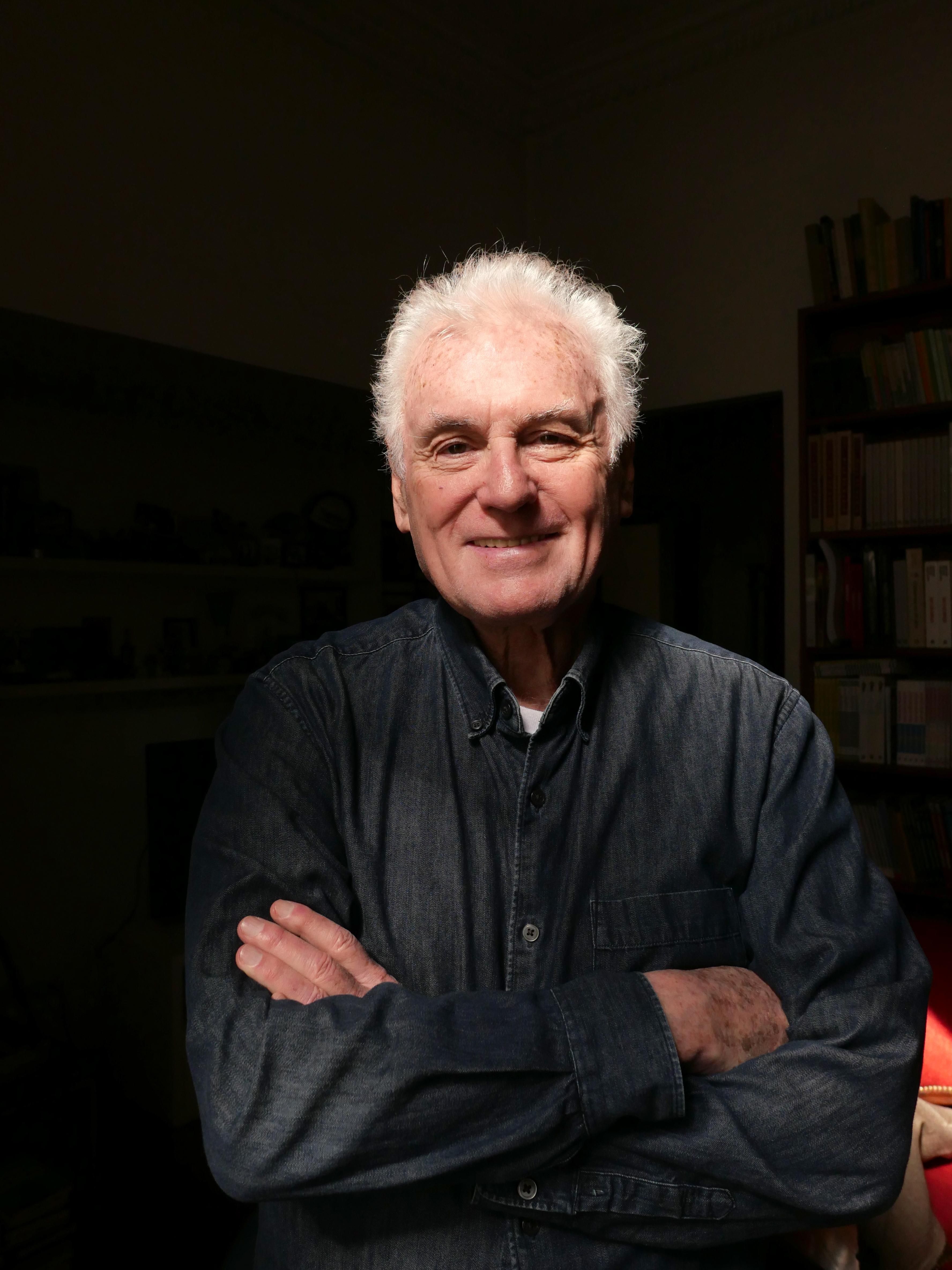

Carlos Ulanovsky: “La picardía es un elemento esencial para ser periodista”

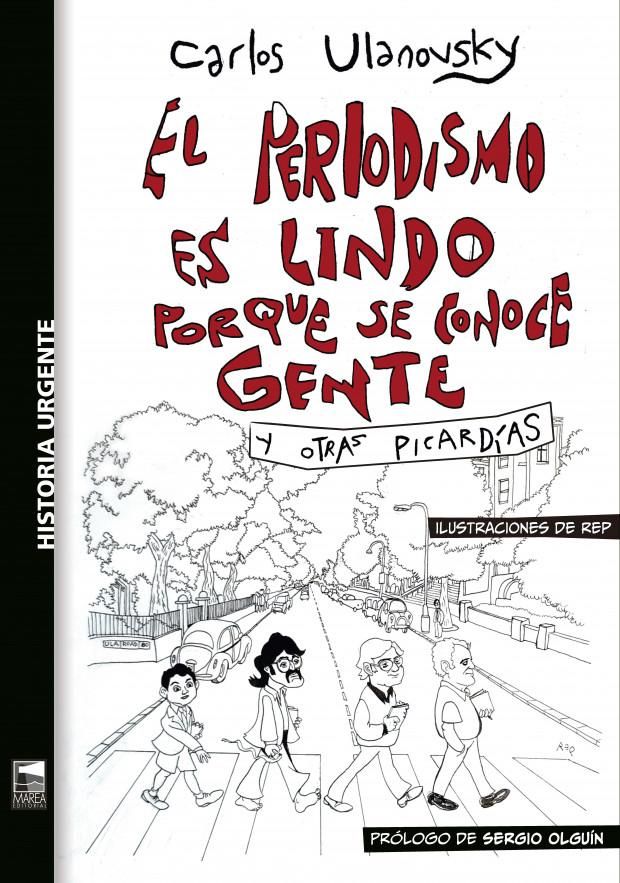

“El periodismo, tal como lo conocimos antes de Internet, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, es una ciencia inexacta porque, en cualquier caso, lo eminentemente informativo parte de la crisis, de aquello que no se conoce y que hay que construir”, plantea Carlos Ulanovsky en la introducción de El periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías (Marea Editorial, 2025). Se trata del libro número veintisiete de este referente del periodismo argentino, quien durante más de seis décadas viene trabajando en los medios más importantes del país y que una vez más decidió indagar en escenas mínimas y efervescentes que se tejieron en los márgenes de las redacciones, en los pasillos, en los bares, en la cocina del oficio que lo apasiona.

Incansable, maestro de varias generaciones de periodistas, curioso de los medios y de su historia, Ulanovsky se planteó esta vez tomar a la picardía como disparador para recopilar una serie de anécdotas de periodistas, partiendo de su propio recorrido y también de un sinfín de experiencias que le contaron varios colegas. En su trayectoria, luminosa, detallista, llena de recuerdos y también de preguntas por el futuro de la profesión, aparecen, entre muchísimos otros, nombres como los de Roberto Arlt, Jacobo Timerman, María Esther Gilio, Leila Guerriero, Juan Sasturain, Rodolfo Braceli, Silvia Rudni, Rogelio García Lupo o Jorge Fernández Díaz.

– En el prólogo del libro, Sergio Olguín dice que sin picaresca el periodista sería como un empleado administrativo que escribe lindo. De todos los puntos de partida posibles para indagar en la historia de este oficio, esta vez elegiste la picardía como motor de los periodistas. ¿Por qué?

– Tenía varias cosas en la cabeza desde hace mucho tiempo. Por un lado, un chiste que cito en el libro y que le escuché decir a (Jacobo) Timerman. Él lo contaba con mucha gracia y con mucha convicción: era Navidad y un jefe le pide a un periodista 50 líneas sobre Jesús. El tipo, apurado por resolver, le pregunta “¿a favor o en contra?”. Yo creo que ese es un detonante, un disparador que me llevó a pensar en muchas cosas. Por otra parte, creo que el periodismo, con los años, se ha convertido en eso, en un “a favor” o “en contra”. Por otro lado, creo que también surgió pensando en mí que nunca hice nada de taquito y todo me costó esfuerzo. Entonces quise reivindicar ciertas herramientas nuestras, de los periodistas, que tienen que ver con la picardía. La picardía es un elemento esencial para ser periodista. Sobre todo esto del rápido entendimiento de un tema para ponerse de inmediato a escribir, cosa que me pasó muchísimas veces. Apenas empezaba, cuando hicimos la revista estudiantil Orbe en el (colegio) Mariano Moreno yo hacía una sección que se llamaba “Hola, América”. La revista salió siete veces en tres años: un número, suponete, salía Venezuela, otro número México, otro número Chile. Por supuesto que yo nunca había ido a esos lugares pero tenía que escribir sobre ellos. Entonces, ¿qué hacía? Alguien me debe haber dicho “andá a las embajadas a pedir folletos”. Y lo hice, y entonces agarraba los folletos y me macheteaba de ahí. Bueno, eso me pasó después doscientas veces a lo largo de los años. Esto de partir de lo no conocido y llegar finalmente a una construcción razonable. Que te digan “che, hacé ochenta líneas con esto”. Y pensar por mi lado “no sé nada de esto, nada, pero nada de nada”, y al rato entre que iba al archivo o que llamaba dos, tres veces por teléfono a alguien, algo salía. Después, creo que también vi una posibilidad de reivindicar el cholulismo en los periodistas. El cholulismo, quiero decir, como un valor vinculado con la curiosidad. Decir “Che, no conozco a Fulano y quiero conocerlo, entrevistar a esa persona”.

– ¿Te pasó a vos?

– Sí, de hecho desde esa revista estudiantil me di cuenta enseguida de que, con la excusa de la revista o la excusa del reportaje, yo podía conocer a quien quisiera. Igual no conocí a todos los que me hubiera gustado. Hace poco me preguntaban eso y yo pensaba “ay, no conocí a Maradona”, por ejemplo. No conozco a Messi. Me hubiera encantado conocer a Néstor Kirchner y tampoco llegué a hacerlo. Me encantaría conocer a Cristina, a quien tampoco conozco personalmente. Pero bueno, sé que por la picardía del periodismo podría conocerlos o podría haberlos conocido. Por eso digo que el cholulismo me parece una herramienta de la picardía y de cierta curiosidad. De hecho una vez me planteé “che, no conozco a Borges”. Era el año ‘85 y yo laburaba en Clarín. Con la excusa de la entrevista, lo llamé por teléfono, me citó y pude hacerle una nota en la casa. Terminamos y Borges me dice “¿tiene tiempo? ¿quiere un whisky?”. Yo le digo que no, que temprano a la mañana no tomo. Entonces me agarra del brazo y me dice “lo voy a llevar a recorrer la casa”. Y me llevó a recorrer el departamento y me empezó a mostrar objetos que señalaba como si los viera. Termina la vuelta y me vuelve a decir “¿tiene tiempo?”. “Sí, sí”, le digo. “Quiero dictarle algo”, me dice. Y entonces me cuenta que unas noches atrás había estado con María Kodama en un restaurante griego y me empieza a dictar un poema. Y yo lo escribo a mano. Se lo dejo. Pasan los días, como al mes y medio de todo eso, un día llego al diario, abro el suplemento de “Cultura y Nación” y me encuentro con el poema en la tapa: “Música griega”, por Jorge Luis Borges. Bueno, de alguna manera me sentí parte de la historia.

– Hablando de Clarín, en el libro recordás algunas escenas de esa redacción.

– Para mí los siete años que estuve en Clarín fueron fantásticos. Primero porque venía de vivir en México, en el exilio. Entonces sentí que fueron años de recuperación. De recuperación en todo sentido, también para el país. Y, de repente, tuve la posibilidad de estar al lado de tipos como Emilio Petcoff, Enrique Sdrech, Jorge Göttling, incluso el mismo (Marcos) Cytrynblum, que hablando de picardía era un pícaro en un sentido amplio. Pero bueno, haber estado ahí me sirvió y aprendí muchísimo. Uno verdaderamente aprendía escuchando a varios de ellos. Había ironía, había conocimiento y también nos divertíamos mucho. El Gordo (Oscar Raúl) Cardoso. ¡Lo que era el Gordo Cardoso ahí! Una fuente de conocimiento y de sabiduría. La verdad es que toda esa gente que fui conociendo de a poco en las distintas redacciones fueron parte importante en mi formación. Siempre cuento que mis viejos querían que fuera médico y yo intenté darles el gusto. Pero no pude: hice tres veces el ingreso a Medicina y las tres veces me bocharon. Un día me anoté en Sociología y para mí ahí hubo un antes y un después. Como lectura obligatoria en el ingreso había dos libros de Erich Fromm, El miedo a la libertad y El arte de amar. Seguro que yo no entendí todo lo que leía en aquel momento. Pero lo que entendí es algo así como “mirá hasta dónde se puede llegar con la inteligencia, con la mirada”. Y bueno, de alguna manera eso me ocurrió con el periodismo. Esto de decir “bueno, hoy estoy acá, mañana en otro lugar, después en otro lugar” y así. Entonces todos esos lugares me hicieron crecer y me formaron. Yo me formé con el periodismo. Y digo también irónicamente que cada nota que hice o cada libro que publiqué es una de las materias que les debía a mis viejos. Por eso pienso que este libro también es un homenaje al laburo que tuve durante 62 años, que tengo todavía, que me ayudó a ganarme los garbanzos acá y los frijoles en México. Porque sí, sigo viviendo del periodismo.

– También das cuenta de historias de varios periodistas que por circunstancias difíciles económicas o políticas tienen que trabajar de otra cosa. Hay dos que se abren un kiosco, contás también de la época de Juan Sasturain como canillita. ¿Te pasó a vos algo parecido? ¿Trabajaste alguna vez en otra cosa que no fuera el periodismo?

– La verdad es que no. Pero lo más aproximado fue lo de fundar la escuela de periodismo TEA. Nos llama Carlos Ares en el ‘86, yo estaba todavía en Clarín. Nos convoca a ocho o diez amigos, nos cuenta el proyecto y la verdad que era re interesante. Era enseñar todo eso que nosotros habíamos aprendido de taquito en las redacciones o en la calle, enseñar la práctica del periodismo. Bueno, pasó un tiempo y al final terminamos siendo cuatro socios: Ares, Carlos Ferreyra, Juan José Panno y yo. Pasó el tiempo y de repente había 120 personas que pagaron una inscripción y pagaban todos los meses y entonces había que devolver eso. En ese sentido fue muy distinto de lo que yo hacía hasta el momento, esto tenía un costado de transacción económica y yo nunca había hecho una cosa similar. Algo parecido a abrir un negocio. Un día llego ahí a Lavalle al 2000, la sede donde sigue funcionando hoy la escuela, y veo una cola que arrancaba en la puerta y doblaba, como de una cuadra y media. Y digo, ¿qué pasó? Era la gente que se iba a inscribir. Después, estuvo lo de tener que sistematizar, de tener que pensar cómo íbamos a enseñar eso que nosotros conocíamos por la práctica. Eso nos obligó a cada uno a pensar la mejor manera de explicarle a un alumno qué es una nota de color, qué es un copete, para qué sirve un recuadro en una nota. También apareció la necesidad de ver cuál era la mejor manera de alentar, de estimular a los estudiantes. Te dabas cuenta claramente que no todos tenían las condiciones para escribir, que algunos escribían pésimo, pero no era un buen camino decirles “olvidate del periodismo”. Porque todos tuvimos compañeros en el laburo que eran horribles escribiendo, pero que eran geniales informando, buscando, insistiendo para conseguir cosas que no conseguía nadie.

– En tus seis décadas de trabajo te dedicaste a la radio, un poco a la tele, pero pareciera que la gráfica, tanto desde los medios como con los libros, fue algo constante. ¿Descubriste la escritura como medio de joven, la fuiste encontrando con el tiempo o cómo fue tu vínculo con ella?

– La escritura estuvo conmigo de entrada. Era claro que me resultaba mucho más sencillo escribir que resolver una ecuación matemática (risas). Un día, de hecho, le pregunté por esto a (Rodolfo) Terragno, que era el director de aquella revista estudiantil. Yo era el subdirector. Le pregunté por qué me había elegido para la revista. Y me respondió “Porque sos el único que lee diarios”. Y era cierto: en casa se recibía a la mañana El Mundo y a la noche mi viejo traía La Razón. Yo desde chico, desde adolescente los leía. Y sabías los nombres de los periodistas. La Razón tenía una sección que se llamaba “La galera del mago” que iba abajo de los chistes y traía noticias sobre televisión. Muchos años después me enteré de que la escribían Luis Pico Estrada y Ricardo Warnes. Bueno, me fascinaba esa sección porque tenía que ver, además, con el desarrollo de la televisión, era 1960.

– Para este y para tus otros libros te dedicaste a pensar en las redacciones de los diarios, en esos espacios que de alguna manera hoy están en vías de extinción.

— Sí, yo te digo que la última redacción formal en la que estuve fue en la del diario Perfil de finales de los ‘90. Después entré a La Nación en relación de dependencia pero no tenía obligación de ir. Iba cada tanto porque me gustaba. Lo que sé de ahora es por lo que me cuentan amigos y amigas periodistas. Para mí es lamentable que se pierdan las redacciones como las conocimos. Una de las cosas que yo más extrañé cuando me fui de Clarín era la hora de la cantina. Esos cuarenta, cincuenta minutos en los que compartíamos todos. Y todos éramos iguales y compartíamos realmente intereses. Y tal vez de ahí a lo mejor surgían notas o ideas. Creo que esa forma de encontrarse se perdió. Y se perdió en todos los medios. Mis últimas redacciones han sido las radios. Y también ese tipo de contacto se perdió ahí. Hoy un conductor o conductora de un programa llega tres minutos antes del aire, los productores tienen un apunte que les dan con las seis cosas más importantes. Por ahí les suman un audio, que ni siquiera es de ellos porque se saca de la televisión. Y, bueno, por ahí con eso se armó el programa. Y a su vez, suponete, si es un programa de 9 a 12 a las 12 y dos minutos no queda nadie. Y lo entiendo, porque cada uno a lo mejor tiene dos, tres y hasta cuatro laburos.

Una de las cosas que yo más extrañé cuando me fui de Clarín era la hora de la cantina. Esos cuarenta, cincuenta minutos en los que compartíamos todos. Y todos éramos iguales y compartíamos realmente intereses. Y tal vez de ahí a lo mejor surgían notas o ideas. Creo que esa forma de encontrarse se perdió. Y se perdió en todos los medios.

– En este sentido, en el libro vos citás a Umberto Eco que tiene una mirada un poco escéptica del futuro del periodismo.

– Te recomiendo ese libro. Número cero se llama. Te diría que tiene una mirada muy escéptica tirando a corrosiva. Y es que tiene mucho interés en pensar la corrupción en el periodismo. Y, sí, comparto su mirada. Me da mucha tristeza, pero la comparto. Eso de que haya periodistas tan vinculados con el poder, tan cercanos al poder, esos periodistas oficiales. Aunque eso ocurrió en todas las épocas de la historia, porque hubo periodistas que se bancaron a Mussolini, que se bancaron a Hitler, no deja de darme tristeza.

– Sos de los pocos de tu trayectoria y generación que hablan públicamente de la precarización que padecemos los periodistas. Te referís a esto en el libro, pero también lo hacés en notas, en intervenciones públicas o cuando te llaman para hablar en alguna universidad.

– Es que yo también sufro la precarización, la padezco.

– No es frecuente que lo mencionen los de tu generación. Quiero decir, hay una diferencia tal vez entre el trabajador de prensa y la figura de los medios. Vos perteneciendo a los dos mundos hablás de esto. ¿Cuesta hablar de dinero en general? ¿Los que tienen más años en esto no padecen la precarización?

– Algo de esto lo aprendí cuando hacía Otras palabras, un libro mío anterior en el que entrevisté a jóvenes periodistas. Cuando yo les planteaba el tema de la grieta todos se cagaban de la risa, o me decían “no, es una boludez”, “es una idea de Lanata” o “no, yo no participo en eso”. Sin embargo, todos, absolutamente todos de medios muy distintos, me contaron cómo les afectaba la precarización, cómo la mayoría tenía tres o cuatro laburos y no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Esto de alguna manera me hizo abrir los ojos. Pero, como decía, yo hoy soy una víctima más de la precarización en los medios. Me ha pasado de ir una radio, a dos radios, a tres radios, a cuatro radios a llevar algo y que me digan que no hay plata.

– Citás a Roberto Arlt cuando dice esto del periodismo como “un oficio de explotados”.

–A Arlt lo leí mucho. Siempre me pareció un tipo increíble. Increíble. Creativo. De esos periodistas, lo que se llama periodista de raza, ¿no? Hay una definición de periodismo que me encanta que es la que dice que el periodismo es el arte de la mirada, de la observación. Arlt se destaca por eso. Entonces, si el periodismo es el ejercicio de la mirada, el tipo que tenga más mirada va a ser mejor periodista.

– Por tu parte, seguís trabajando como periodista.

– Sí y me encanta. Yo digo irónicamente que no alcancé todavía a hacer el millón de dólares necesario para vivir tranquilo (risas). Viste como dicen de algunos ricos, eso de “tal está salvado”. Habría que ver de qué se salvan (risas). Pero sí, yo laburo de periodista y laburo en lugares que me gustan. Estoy en la radio, hago una contratapa por mes en Tiempo Argentino y ahora hago una entrevista por mes en la revista Mu. Son trabajos remunerados.

– En el libro recuperás algunos decálogos con consejos para periodistas y vos en tu casa, en tu lugar de trabajo, tenés uno propio colgado de una pizarra. Contame cómo surgió.

– Surgió de la misma manera que surgió el libro. Muchos de mis libros los hice así: agarro una caja de cartón y le pongo un rótulo. Suponete, en este caso, “libro picaresca”. Y le empiezo a meter papelitos, papelitos, papelitos. Bueno, con veinte papelitos armé un plantel con carteles que está puesto enfrente de donde yo trabajo. Es en un pizarrón de corcho con el sistema de fútbol que a mí más me gusta, que es 4-4-2. Cada uno es una frase. La que más me gusta de todas, y desde siempre, es una que hace muchos años me dijo Marta (Merkin), mi compañera de entonces. “Carlos, dejate de joder y sentate a escribir”. Hasta el día de hoy sigue siendo la que más me gusta. Y también la que más me sirve (risas).

AL

2