La yerba mate se enfrenta al cambio climático

Hay una leyenda guaraní que cuenta la historia de un joven indígena que se adentra en la selva del Chaco, equipado con un trozo de tacuara —un tipo de caña de bambú— y una calabaza conocida como “mati” en su idioma. Después de perder el rumbo y toda esperanza, sus provisiones resultan ser una bendición cuando encuentra las hojas de una planta que, una vez mezcladas con agua y sorbidas desde su calabaza, le devuelven el ánimo y le dan energía para continuar.

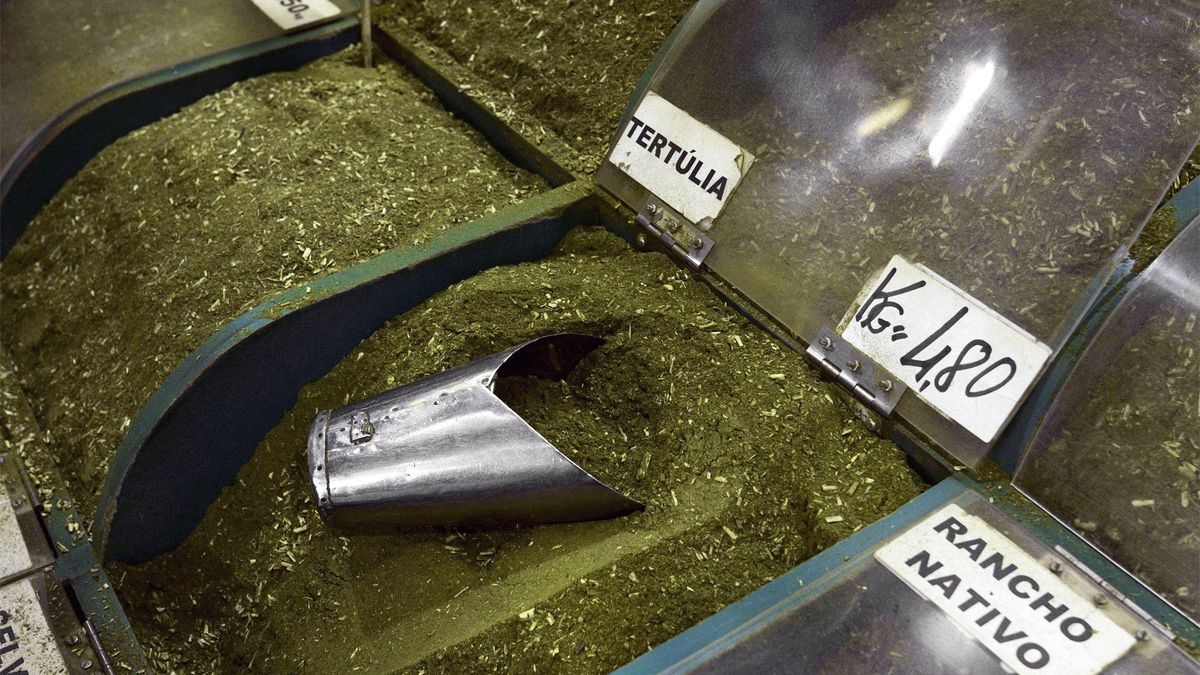

Hoy en día, esta hoja, de la planta Ilex paraguariensis o yerba mate, una vez tostada, secada, molida y preparada, es la infusión favorita de Sudamérica.

Argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños consumen distintos tipos de yerba según los diferentes tipos de canchado, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa e incluye partes de las ramas del árbol, “el palo”; la que consumen en Uruguay, en cambio, es fina y, por consiguiente, tiene más polvo; y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Pese a las diferencias, todos son cultores de esta bebida.

Su gran popularidad también contribuye a impulsar una industria que genera más de 2.000 millones de dólares al año. Más allá de la infusión tradicional, la yerba mate se utiliza cada vez más en bebidas energéticas, cosméticos, barritas de cereales, helados y vermú, entre otros productos.

Sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático traen consigo desafíos ytransformaciones en la agricultura en este rincón de América del Sur, el panorama de la producción de yerba mate, actualmente dividida entre Argentina, el sur de Brasil y Paraguay, también podría estar a punto de cambiar.

En 2023, Argentina fue el principal productor de yerba mate con 982.000 toneladas, seguido de Brasil (736.000 toneladas) y Paraguay (160.000 toneladas), según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Uruguay, por su parte, nunca ha cultivado la planta en grandes volúmenes, pero la sed de sus 3,4 millones de habitantes por esta bebida lo convierte en el mayor consumidor per cápita, con aproximadamente 10 kg por ciudadano al año, demanda que se cubre con importaciones de sus vecinos.

Un estudio realizado en 2024 por científicos brasileños advirtió que esa realidad puede cambiar, y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se reducirán en Paraguay y Brasil y se mantendrán estables o hasta aumentarán en Uruguay, por efectos del cambio climático, lo que podría desarrollar esa nueva industria.

El informe presenta cuatro posibles escenarios de cambio climático con diferentes grados de optimismo en cuanto a la magnitud de la reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero durante cuatro periodos de 20 años, desde 2020 hasta 2100.

En todos los escenarios posibles proyectados por los investigadores, a medida que pasan los periodos, las zonas cultivables parecen desplazarse a lo largo de los cuatro países, desde el noreste hacia el suroeste.

Para comienzos del próximo siglo, y en el peor escenario posible, Uruguay, al sur del departamento Río Negro, quedaría dentro de un selecto grupo favorable para el cultivo de yerba mate, junto a una pequeña porción de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y zonas más pequeñas aún en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en Brasil.

En la actualidad Argentina lidera el podio de superficies cultivadas con yerba mate, con más de 230.000 hectáreas; le sigue Brasil, que cuenta con 85.000 hectáreas cultivadas de yerba mate —sin contar la recolección silvestre—; por último, Paraguay con unas 40.000 hectáreas. Uruguay posee producción, de momento, artesanal, por lo que no existen registros estadísticos.

“Este escenario sugiere que Uruguay podría consolidarse como un centro estratégico para el cultivo de yerba mate en las próximas décadas, especialmente si invierte en tecnologías adaptativas y políticas de fomento a la producción. Sin embargo, es importante destacar que este potencial está fuertemente condicionado por el grado de calentamiento global”, advierte a Dialogue Earth Guilherme Botega, del Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, uno de los investigadores.

En medio de estos posibles cambios, Dialogue Earth visitó a pequeños productores de yerba mate que actualmente trabajan en Uruguay y habló con figuras de la industria en Argentina que evalúan la resiliencia de su producción, tras haber sido testigos de los efectos del cambio climático.

El proyecto de Ambá

La jornada arranca temprano en las sierras de Rocha —a unos 300 metros sobre el nivel del mar— donde la blanca bruma se hace más densa por el aporte de un fogón preparado para sapecar unos 30 kilos de hojas de yerba mate.

Sapecar significa “abrir los ojos” en guaraní, y en términos técnicos, sirve para reventar los estomas, las estructuras por dónde respira la planta, en un primer proceso de deshidratación, que se completa en el secado.

El tostado se lleva a cabo en un proyecto dirigido por Ambá, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración de la naturaleza y los ecosistemas. En su centro de regeneración en el este uruguayo ya registraron un millar de árboles de ilex paraguariensis en dos campos de poco más de siete hectáreas. Se trata de árboles que crecen en forma silvestre entre las quebradas, protegidas por una mata de bosque nativo.

Ambá significa “el propósito más alto” en guaraní. La organización plantea que el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza está dañado, y se han decidido a cambiar esa realidad restaurando ecosistemas como base para el desarrollo de las comunidades locales y las economías regenerativas.

La yerba mate que se ha integrado en sus paisajes puede que sea solo para su propio consumo, pero no son los únicos que muestran las posibilidades de este cultivo artesanal. Los campos privados y el cultivo de yerba a pequeña escala son cada vez más numerosos. Entre los productores más conocidos se encuentran el vivero I Porá, en el departamento de Maldonado, en el sur del país, y Quebrada de los Cuervos, en el departamento de Treinta y Tres, dirigido por Alberto Demichelli, a quien se considera “pionero” en la reintroducción de la especie en el país.

Los árboles de Ambá en Rocha crecen a su antojo, gracias a las aves que comen sus semillas rojas —parecidas a las del café—, y que luego de un proceso de escarificación en el tracto digestivo, son dispersadas con la deposición.

“Haciendo la cosecha de hojas en un campo, sin querer, el dueño nos dijo que vio un árbol nuevo. Nos llevó a ver ese árbol y caminando por la zona encontramos diez más que no habíamos contado. Eso es dispersión pura de la semilla”, cuenta Talía Zamboni, coordinadora de Restauración Ecológica de Ambá.

El grupo organiza actividades abiertas a la comunidad, en las que se circundan los distintos senderos serranos y se realiza parte del proceso que convierte a las hojas en yerba y, como es de prever, todo sucede al ritmo del mate.

Una historia de silvicultura y ganadería

Su cultivo a gran escala ha hecho creer al público que la yerba mate es un arbusto, pero en estado silvestre es un árbol que puede alcanzar alturas de entre 10 y 30 metros, con troncos de hasta 80 centímetros de diámetro, por lo que se poda para facilitar la recolección de las ramas.

La especie se desarrolla mejor en regiones con una temperatura media anual de entre 15 y 25 °C, siendo la óptima de 20 a 23 °C, y una precipitación anual superior a 1.200 mm. Además, es reacia a la luz solar directa.

Otro de los pioneros en Uruguay es el ingeniero agrónomo Raúl Nin, quien vio por primera vez un árbol de yerba mate en 1964, en el departamento de Tacuarembó, y se ha vuelto referencia y proveedor de árboles.

Cientos de plantines esperan crecer en su vivero Ca’aguigua —“morador del bosque” en guaraní—, un espacio de 1.600 metros cuadrados a menos de un kilómetro del mar de la ciudad costera de La Paloma, con más de 200 especies nativas.

Nin cuenta que hay productores que le solicitan cientos de plantas y reseña que ha pasado con los árboles de yerba mate que crecían en el Uruguay a mediados del siglo XX.

“En la Segunda Guerra Mundial no quedó un monte en pie en Uruguay porque no había petróleo y hubo que traer la línea férrea desde Paraguay para sacar el carbón. Luego llegó el negocio forestal, o sea, se perdió la producción en masa por decisiones políticas y por necesidad de la época”, relata.

La silvicultura se ha convertido en una importante actividad económica y un sector exportador para Uruguay, con aproximadamente el 6% de su superficie dedicada a monocultivos de eucalipto y pino, lo que genera preocupación por el impacto ambiental.

Nin agrega otros factores: el reemplazo de nativas por exóticas y el auge de la ganadería, tanto por el uso de la tierra como por debilidad que tienen las vacas por las amargas hojas de yerba mate.

Regeneración

Así como Nin y Ambá en Uruguay están tratando de demostrar el potencial de la producción de yerba mate a pequeña escala para integrarse a los ecosistemas locales, los productores a gran escala, como los de Argentina, también se ven obligados a tener en cuenta los cambios ambientales y la necesidad de adoptar enfoques diferentes.

“Necesitamos volver a generar sistemas productivos que se parezcan a sus ambientes naturales”, plantea la subgerente del área técnica del Instituto argentino de la Yerba Mate (INYM), Verónica Scalerandi.

La ingeniera agrónoma reconoce que el informe de sus colegas brasileños “invita a tomar conciencia” y advierte que ya ha visto algunos avances de lo que plantea en las últimas sequías de 2021-2022.

“Los efectos de las precipitaciones no son solamente que llueva 1.200 milímetros de promedio [en las zonas de cultivo de yerba mate de Argentina], sino que el cambio climático lo que está haciendo es que estas precipitaciones se concentren, y además se conjuga con algo que el informe no tiene, que es que nuestros suelos están altamente degradados, y que la precipitación llegue a las raíces de las plantas no depende de la cantidad de agua que cae, sino de las condiciones físicas de nuestros suelos”, afirma.

Un informe del INYM al que Dialogue Earth tuvo acceso relevó condiciones físico-químicas de los suelos yerbateros argentinos que demuestra que cerca del 80% están en condiciones malas de calidad física, por laboreo, sobrelaboreo, compactación, y falta de cobertura, lo que implica que menos del 60% de las precipitaciones efectivamente lleguen a las raíces de las plantas.

“Tenemos promedios de producción muy bajos que evidencian que hay cultivos que están muy degradados y produciendo muy poquito, pero uno va a veces a un campo, a un productor que maneja las cosas bien y tiene rendimientos altos”, dice Scalerandi.

La especialista es, no obstante, optimista. “La yerba mate es la oportunidad para nuestra ecoregión, que es el relicto de selva paranaense, porque es un cultivo nativo que le gusta la sombra, que se lleva muy bien con la cobertura arbórea y que se puede cultivar haciendo un manejo eficiente de las coberturas espontáneas y naturales de los suelos, lo que otros llaman malezas”, sostiene.

La representante del INYM considera que la sostenibilidad del sector no se logrará únicamente aumentando la producción, sino que la verdadera oportunidad frente al cambio climático reside en desarrollar sistemas más resilientes y priorizar la protección del suelo, que considera el único factor capaz de garantizar la producción a largo plazo.

0