Argentina se consolida como líder en proyectos de rewilding mientras se debilita su sistema científico

Se estima que son más de 40 los yaguaretés (Panthera onca) que actualmente habitan libres en Parques Nacionales del norte de Argentina, después de haber sido reintroducidos en ambientes naturales en los que la especie se consideraba extinta. El proyecto que permitió la recuperación de las poblaciones de este felino, fundamental en los ecosistemas de la región por ser el depredador tope, es reconocido a nivel mundial como un caso de éxito de rewilding, una técnica que busca restaurar los procesos naturales en ambientes degradados por la intervención humana.

La reintroducción del yaguareté se suma a otras iniciativas con diversas especies que se realizan hace casi dos décadas en distintos puntos de Argentina, que buscan no sólo conservar los ambientes naturales, sino también restaurar lo perdido. Estos proyectos, que combinan el conocimiento científico con el compromiso público y la participación comunitaria, buscan aportar una solución a la crisis global de pérdida de la biodiversidad.

La restauración de los ecosistemas no sólo permite la recuperación de las funciones ecológicas, sino que también genera impactos económicos basados en el turismo de naturaleza. Sin embargo, este ambicioso modelo de conservación enfrenta controversias y desafíos, que requieren el refuerzo de las instancias de diálogo entre los participantes y la continuidad de los proyectos de monitoreo está amenazada por el desfinanciamiento del sistema científico nacional.

La crisis de los ecosistemas

Al igual que otros países de Sudamérica, Argentina enfrenta una alarmante pérdida de su biodiversidad, causada tanto por los efectos de la crisis climática a escala global como por la deforestación de los bosques nativos. La agricultura y la ganadería a gran escala profundizaron el proceso de “defaunación”, que implica la extinción local y la disminución de poblaciones animales, alterando drásticamente ecosistemas como el Gran Chaco, los Esteros del Iberá o la Estepa Patagónica.

Este fenómeno no solo afecta a los ecosistemas, sino que también vulnera a las comunidades locales, erosionando los recursos naturales y el patrimonio cultural de distintas regiones del país. La urgencia de la crisis radica en el colapso de las cadenas alimentarias entre los animales y la pérdida de especies clave, cuyos efectos pueden ser irreversibles.

El caso del yaguareté es paradigmático porque se trata del felino más grande de América, declarado Monumento Natural Nacional, que se encuentra en Peligro Crítico (CR) en Argentina, con una población total estimada de entre 200 y 300 individuos que subsiste en solo tres poblaciones fragmentadas, tras haber perdido más del 95 por ciento de su distribución histórica. La situación es especialmente crítica en el Gran Chaco, donde quedan menos de 20 individuos y sólo el 3 por ciento del territorio se mantiene en condiciones óptimas.

La restauración como respuesta

Ante la acelerada degradación de la biodiversidad, el rewilding (o reasilvestramiento) cobró protagonismo como una estrategia de conservación que busca restablecer la diversidad de especies perdidas, restaurar los procesos naturales y la resiliencia de los ecosistemas a gran escala. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) define esta práctica como el proceso de reconstruir un ecosistema natural, después de una gran perturbación humana, con el objetivo de restaurar los procesos naturales y la red trófica en todos los niveles.

Para dar marco común y guiar esta compleja y a veces controvertida práctica a nivel global, la IUCN desarrolló una guía para el rewilding, que fue presentada a principios de octubre de 2025 y que busca establecer un estándar global para asegurar que los esfuerzos de restauración sean estratégicos, basados en evidencia y adaptables a diversos contextos. Este documento fue el resultado de un trabajo que se inició en 2017 y que reunió a más de 100 expertos de 63 organizaciones, incluyendo representantes indígenas, académicos y ONG.

En su nueva guía, la IUCN establece cinco puntos ineludibles para todo proyecto de rewilding, que apuntan a que la restauración ecológica sea funcional e impulsada por la propia naturaleza, no por el control humano. Además, señala que debe ser una estrategia ambiciosa de gran escala, planificada en el paisaje y basada en la colaboración. Científicamente, la guía exige que todo proyecto se fundamente en la evidencia con monitoreo continuo y que el pensamiento de los gestores abrace el dinamismo y la complejidad sistémica de los ecosistemas. También establece la necesidad de que sea participativo y basado en el lugar, asegurando su arraigo cultural y local.

En Argentina se desarrollan proyectos de reasilvestramiento desde hace casi dos décadas, liderados por la Fundación Rewilding Argentina, una ONG que se constituyó formalmente en el año 2010, pero que tiene origen en los proyectos de conservación iniciados en 2005 por Douglas y Kristine Tompkins, una pareja de filántropos estadounidenses que adquirió tierras en distintos puntos del país y las donó al estado con el compromiso de que se conviertan en Parques Nacionales.

La regeneración de la vida silvestre

La experiencia de Argentina en rewilding es destacada en la página 45 el documento de las directrices de la IUCN, con un apartado que menciona la Restauración de la Funcionalidad Ecológica en los Esteros del Iberá, un área que fue degradada por la agricultura intensiva, la ganadería y la actividad forestal. El objetivo central del proyecto, señalan, fue restablecer los procesos ecológicos perdidos mediante la reintroducción de especies clave, con el fin de reconstruir redes tróficas funcionales y crear un ecosistema autosostenible y biodiverso. El modelo aplicado, llamado “naturaleza plena” no solo revivió la salud del ecosistema a gran escala, sino que también generó medios de vida sostenibles para las comunidades locales a través del ecoturismo, demostrando que la restauración funcional es alcanzable y sirve como un modelo replicable que integra ciencia, compromiso comunitario y gestión adaptativa.

“Los resultados que obtuvimos son muy satisfactorios porque logramos generar poblaciones autosustentables en las áreas protegidas en las que trabajamos. Empezamos con los osos hormigueros en los Esteros del Iberá y actualmente ya no hacemos nada de manejo activo con esa especie, solo los monitoreamos con censos anuales. Lo mismo pasó con el pecarí de collar, o con el venado de las pampas y va a pasar con el yaguareté que ya empezaron a reproducirse por sí solos”, explica Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Rewilding Argentina, durante una entrevista con elDiarioAR.

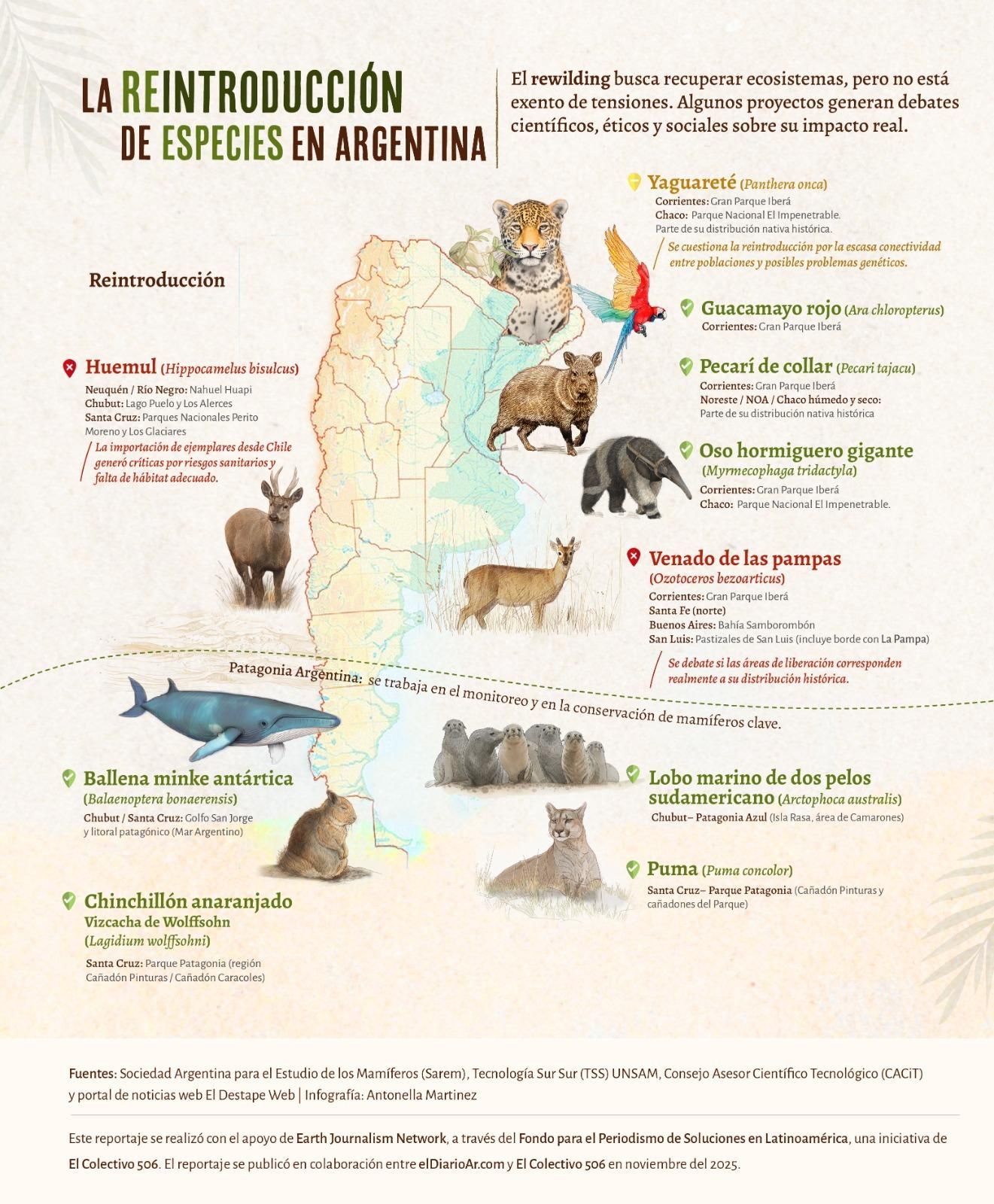

Además de la restauración del yaguareté y del oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla), también existen proyectos de reintroducción de poblaciones del venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), el pecarí de collar (Pecari tajacu), y el guacamayo rojo (Ara chloropterus) en los ecosistemas degradados de Iberá y El Impenetrable. Además, la organización trabaja en la Patagonia con el monitoreo de mamíferos clave como el puma (Puma concolor), el huemul (Hippocamelus bisulcus) y el chinchillón anaranjado (Wolffsohn’s viscacha), y en el Programa Marino con la conservación de especies como el lobo marino de dos pelos (Arctophoca australis) y la ballena Minke (Balaenoptera bonaerensis).

Al tratarse de proyectos que se desarrollan en áreas protegidas, el trabajo con organismos del estado es fundamental, como la Administración de Parques Nacionales, desde donde aseguraron la importancia que tienen estas iniciativas dentro de las estrategias de conservación en Argentina. “Uno de los objetivos ligados a estos proyectos tienen que ver con el desarrollo de las comunidades locales, porque la estrategia de reasilvestramiento generalmente trae asociada un aumento en el atractivo turístico de estas áreas protegidas y, por lo tanto, un mayor flujo de visitantes hacia las localidades y el consumo de servicios ofrecidos por vecinos y pobladores, tales como visitas guiadas, gastronomía y otras actividades ecoturísticas”, destaca Anabel Fossi, Directora Nacional de Conservación, ante la consulta de elDiarioAR.

Un ejemplo del impacto positivo de los proyectos de conservación y desarrollo turístico en la comunidad local es la historia de Mabel Figueroa, una tejedora del paraje Pozo de la Gringa. Mabel, quien vive cerca del ingreso al Parque Nacional El Impenetrable en Chaco, ha transformado su práctica ancestral de tejer en telar y teñir lanas con tintes naturales —obtenidos de plantas del monte chaqueño como el mistol, el molle, el carandá y el palo santo—, en un emprendimiento que aporta ingresos a la economía familiar.

Antes, ella tejía solo para el consumo familiar, pero desde hace dos años se dedica a tejer “especialmente para los turistas”, vendiendo piezas como pies de cama, caminos de mesa y ponchos. Esta transición, asegura, fue posible gracias a la oportunidad que le brinda el Parque Nacional de comercializar sus artesanías a los visitantes, quienes pueden comprarlas directamente en su casa o en la Escuela Taller del paraje La Armonía.

Las controversias por el impacto

La estrategia de rewilding en Argentina se vio sacudida hace algunos años por controversias surgidas entre la comunidad científica, organismos estatales y la ONG que lidera los proyectos. Las disputas estuvieron centradas en las metodologías utilizadas, los criterios para elegir las especies a reintroducir y la falta de publicación de informes técnicos y resultados.

En un artículo publicado en 2023 en una revista científica, un grupo de más de 100 autores, entre los que se incluían investigadores Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrantes de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM) cuestionaron los fundamentos de la reintroducción de especies en hábitats con poca evidencia o amenazas persistentes, como el caso del ciervo de los pantanos en El Impenetrable y el huemul en Patagonia, señalando riesgos sanitarios y genéticos. Este debate, que inicialmente buscaba ser académico, escaló y se desvirtuó cuando la Fundación Rewilding Argentina respondió a las críticas mediante el envío de cartas documento a los autores del artículo científico.

Esta respuesta legal fue interpretada por la comunidad científica y el CONICET como un intento de amedrentar el diálogo académico. Aunque la acción legal se desvaneció y no tuvo mayores consecuencias judiciales, sí tuvo el efecto de frenar el debate científico que era esencial para perfeccionar la práctica del rewilding en el país.

“En ese artículo lo que hicimos fue exponer debates que ya se estaban dando de manera informal respecto a la necesidad de tener en cuenta distintos aspectos que hacen a la justificación de los proyectos de ‘reasilvestramiento’. Consideramos que no basta con saber si hace 50 o 100 años una determinada especie habitó un territorio, porque las áreas han sufrido distintos cambios que deben ser atendidos, vinculados a cuestiones antrópicas, cambios ambientales o a los valores culturales de las comunidades que allí habitan. No es suficiente con decir que una especie habitó una determinada área y por eso debe volver. Ese fue el debate que quisimos abrir en el ámbito científico pero lamentablemente derivó en una situación judicial que fue muy incómoda”, señaló en diálogo con elDiarioAR María de las Mercedes Guerisoli, doctora en Biología y primera autora del artículo publicado en 2023 en la revista Mastozoología Neotropical

Además de la confrontación con los científicos, en los últimos años también hubo tensiones con áreas de la Administración de Parques Nacionales (APN). Ana Mattarollo, ex Coordinadora de Planeamiento y Gestión Ambiental del organismo, señala que las estructuras estatales enfrentaron un gran desafío al empezar a trabajar con organizaciones filantrópicas acostumbrados a otros mecanismos de gestión. “Cuando la fundación liderada por los Tompkins empieza a donar tierras con el compromiso de que sean Parques Nacionales se tuvieron que empezar a revisar zonificaciones y categorías de manejo que nos hicieron advertir la necesidad de actualizar las formas de gobernanza y prepararnos para la plasticidad a nuevas situaciones. Fue desafiante porque, en muchos casos, el estado no cuenta con herramientas para responder a organizaciones que son mucho más veloces, tienen menos burocracia o menos demanda”, explica la ex funcionaria, que trabajó en la administración nacional durante 17 años, en una entrevista con elDiarioAR.

Estos conflictos pusieron de manifiesto diferencias culturales, ideológicas y técnicas sobre cómo hacer conservación en Argentina, si a través de la intervención activa y la filantropía ágil o mediante los procedimientos estatales tradicionales y transparentes.

Mientras que la investigación científica es fundamental para resolver las controversias vinculadas al rewilding en Argentina y para asegurar el manejo adaptativo de las nuevas áreas protegidas, el desarrollo de los proyectos de monitoreo se ve comprometido por el desfinanciamiento del sistema científico en el país. Esta situación se manifiesta en la limitación de subsidios, los recortes en el ingreso a la carrera de investigación y la reducción de becas y salarios.

Mario Di Bitetti, un investigador del CONICET que se especializa en la ecología y la conservación de grandes mamíferos y participa de varios proyectos vinculados al monitoreo de especies introducidas en el Iberá, advirtió durante una entrevista con elDiarioAR acerca de las dificultades para dar continuidad a las líneas de estudio. “El financiamiento nacional está cortado, no existen más fondos para proyectos de ningún tipo. Estamos subsistiendo con fondos que obtuvimos en una convocatoria internacional, que nos alcanzarán para uno o dos años más de trabajo. Pero el problema es que los salarios de los trabajadores del sistema científico nacional están muy bajos y hay muy poco acceso a becas y cargos de investigación, entonces es muy difícil que los jóvenes vean un futuro en una carrera científica que permita dar continuidad a estos proyectos, que son centrales para el futuro de nuestros ecosistemas”, alertó.

Una lección global

La experiencia argentina en rewilding comienza a consolidar un cambio de paradigma en la conservación, demostrando que la restauración de la funcionalidad ecológica a gran escala en paisajes degradados, como el del Iberá, pueden ser replicables en otros países, tal como lo indica la IUCN en su reciente publicación. Sin embargo, esta experiencia también subraya la necesidad de abordar el componente social y político del rewilding mediante el consenso, evitando controversias innecesarias dentro de la comunidad científica.

Para resolver las diferencias, Mario Di Bitetti enfatiza que es fundamental generar más espacios de diálogo. “Es necesario que tanto los científicos de distintas especialidades, que tenemos distintas visiones de cómo hacer conservación, como los representantes del estado y los referentes de las fundaciones, participemos de más instancias de diálogo. Seguramente van a seguir surgiendo diferencias, pero las críticas tienen que ir hacia las ideas y no a las instituciones o a las personas, porque la investigación científica es la única vía que tenemos para resolver las polémicas y avanzar en un manejo adaptativo. Pero eso lleva tiempo”, opinó.

En la misma línea, Ana Mattatollo considera que es necesario que los organismos estatales sigan reforzando los espacios de participación social vinculados a las áreas protegidas. “La participación pública y la democratización de los espacios de toma de decisión son fundamentales para la transparencia en la consolidación de los nuevos Parques Nacionales, sobre todo en los que habitan comunidades de pueblos indígenas, como es el caso de algunos en los que se desarrollan proyectos de reintroducción de especies”, agrega la ex funcionaria, que actualmente se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, el IV Encuentro Nacional de Restauración Ecológica Argentina (ENREA) que se realizará en Corrientes del 12 al 15 de noviembre, cobra una particular relevancia. El encuentro, que contará con la participación de referentes en la temática que se reunirán el objetivo de impulsar la transdisciplinariedad y compartir experiencias, representa una oportunidad crucial para consolidar estas nuevas instancias de diálogo y asegurar que el rewilding se alinee con marcos ecológicos, sociales y políticos que permitan avanzar en el objetivo de la conservación de la biodiversidad.

Con el caso exitoso de la recuperación de las poblaciones de yaguareté en el Iberá, la experiencia de Argentina en rewilding se consolida como un modelo de referencia a nivel global, demostrando que la restauración ecológica es posible. Pero el verdadero desafío de la conservación no radica solo en devolver la fauna a su hábitat, sino en construir un consenso duradero que combine la gran capacidad del sistema científico nacional con las oportunidades que generan el aporte de fundaciones de capitales extranjeros. Solo a través de ese diálogo, que también logre integrar las necesidades de las comunidades locales y la transparencia, el regreso del yaguareté y de otras especies no serán solo casos de éxito ecológico, sino el reflejo de una sociedad que busca restaurar la vida en todos sus niveles.

Este reportaje se realizó con el apoyo de Earth Journalism Network, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506. El reportaje se publicó en colaboración entre elDiarioAR y El Colectivo 506 en noviembre del 2025.

0