La parábola del banquero bueno

Cuenta la leyenda que, en medio de una gran crisis económica, un empresario desesperado acudió a John Pierpont Morgan en busca de ayuda. El magnate lo escuchó con atención y, tras unos minutos, lo invitó a seguir conversando mientras caminaban por las calles de Nueva York. Al final del paseo, el empresario –aún ansioso– le preguntó:

–¿Entonces, me va a ayudar?

–Ya lo ayudé–, respondió Morgan.

El hombre lo miró perplejo.

–Todos nos vieron caminar juntos. Ahora no dudarán en refinanciar sus deudas–, agregó el banquero y siguió su camino.

Esta historia, que circula desde hace décadas, volvió a aparecer en estos días. Como toda parábola, su encanto está en lo que sugiere más que en lo que cuenta. Si uno la lee a la luz de las noticias recientes (por ejemplo, los gestos de apoyo de Estados Unidos hacia la Argentina), la interpretación parece casi automática: el solo hecho de que “el banquero bueno” nos acompañe alcanza para disipar las dudas y restaurar la confianza. No hace falta un rescate explícito ni medidas extraordinarias. Basta con la foto.

Pero esa lectura, tan atractiva como simplista, es peligrosa.

La lógica subyacente, que el respaldo simbólico o financiero de una potencia estabiliza por sí solo a un país en crisis, no solo es débil: ya fue probada, y falló. El acuerdo con el FMI de 2018 se basó en una idea similar. Se pensaba que un respaldo financiero récord enviaría una señal tan potente que los mercados se calmarían, volvería el crédito y todo lo demás se acomodaría. El resultado fue exactamente el opuesto.

¿Por qué? Porque, en la práctica, la entrada de un acreedor privilegiado como el Fondo introduce nuevos problemas. Para los bonistas, el FMI no es un socio, sino alguien que se adelanta en la fila y cobra primero. Su presencia funciona como una “ventana de desarme” que permite a los privados salir mientras duren los desembolsos. Difícil imaginar que la aparición del Tesoro estadounidense (con un fuerte poder para evitar que un eventual fracaso recaiga sobre sus espaldas) opere bajo una lógica distinta.

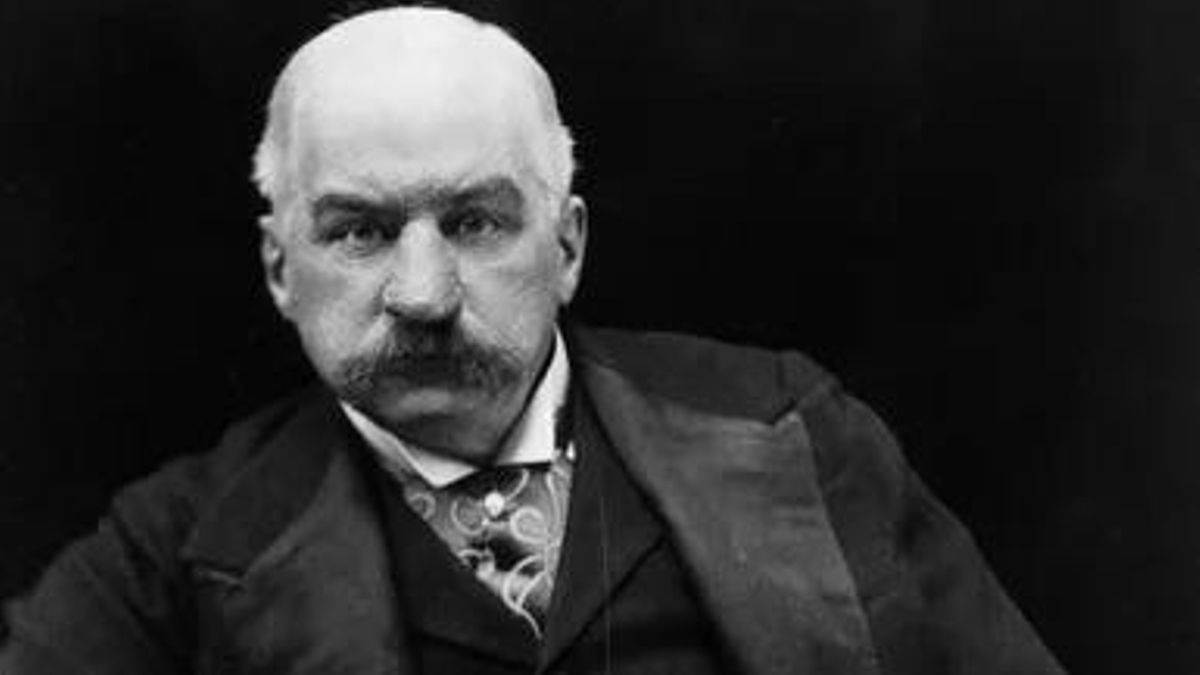

Pero la parábola también merece otra lectura, más allá del presente. Porque si uno indaga un poco más en el personaje de J.P. Morgan, difícilmente la historia termine en esa caminata amable. Morgan no era un desinteresado asesor financiero: era un banquero agresivo, un hábil operador empresarial y un actor central en numerosas adquisiciones corporativas.

Una versión más verosímil del cuento sugeriría que, tras la caminata, Morgan probablemente habría aprovechado su conocimiento privilegiado sobre la situación de la empresa para operar indirectamente, a través de terceros, un financiamiento a tasas elevadas, justificadas en el “riesgo” de la operación. Ese “alivio” habría terminado por ahogar aún más al empresario, arrastrándolo a una quiebra inevitable. Y allí estaría Morgan, una vez más, adquiriendo activos valiosos a precio de remate.

No hace falta ser conspirativo para advertir que los vínculos financieros directos con potencias extranjeras rara vez son gratuitos. No solo comprometen decisiones económicas inmediatas; también condicionan, en la práctica, la capacidad de desarrollo de largo plazo.

Por supuesto, una línea de financiamiento transitorio puede evitar una crisis y restaurar un sendero de crecimiento si se utiliza bien. La clave está en qué se hace con esos recursos. Si se dilapidan en sostener un esquema cambiario insostenible (que ahoga a la producción nacional y las exportaciones, e impide acumular reservas necesarias para el repago futuro de la deuda), el alivio inicial se convierte en un problema mayor. Solo serviría para darle salida al pago de deuda, mientras duren los desembolsos, como ya ocurrió la última vez.

Pero el problema va más allá del corto plazo. Si bien muchas actividades pueden verse beneficiadas por una baja de impuestos, también necesitan infraestructura, trabajadores capacitados, tecnología e instituciones que funcionen. Un Estado de calidad, activo en la provisión de bienes públicos, en la regulación de mercados y en la protección de derechos, no es un enemigo del capital, sino su socio necesario. Pensar lo público como un estorbo termina dañando también al sector privado. Si ese Estado está limitado por compromisos asumidos con otro país, el margen de maniobra se achica aún más. Hoy puede parecer una línea de crédito; mañana, una lista de prioridades impuestas, que trascenderán a cualquier gobierno, sin importar su signo político. Esas condiciones recaerán sin duda sobre las capacidades públicas. Se sabe: “nadie mezquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo”.

La historia va más allá de sus protagonistas. Como decía Adam Smith, no esperamos benevolencia del carnicero: lo que mueve al capital no es la bondad, sino el ánimo de lucro. Ésas son las reglas del juego. Lo ingenuo sería esperar otra cosa.

0