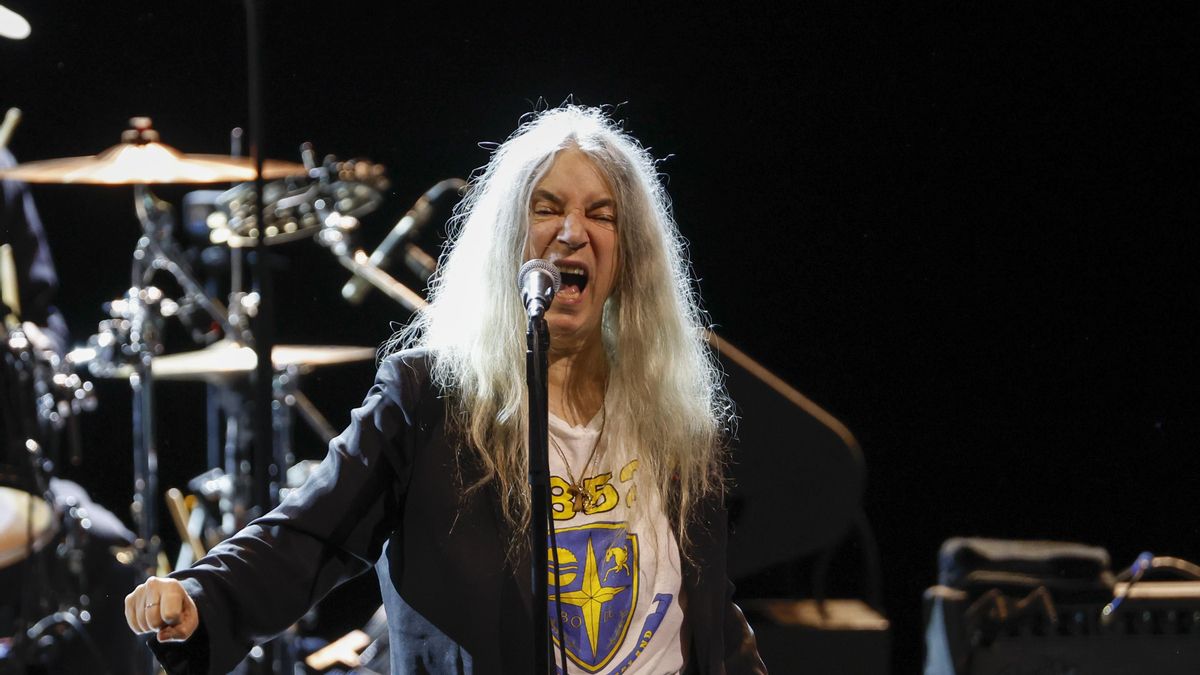

Por qué Patti Smith sigue siendo una inspiración para Rosalía, Dua Lipa y la generación Z

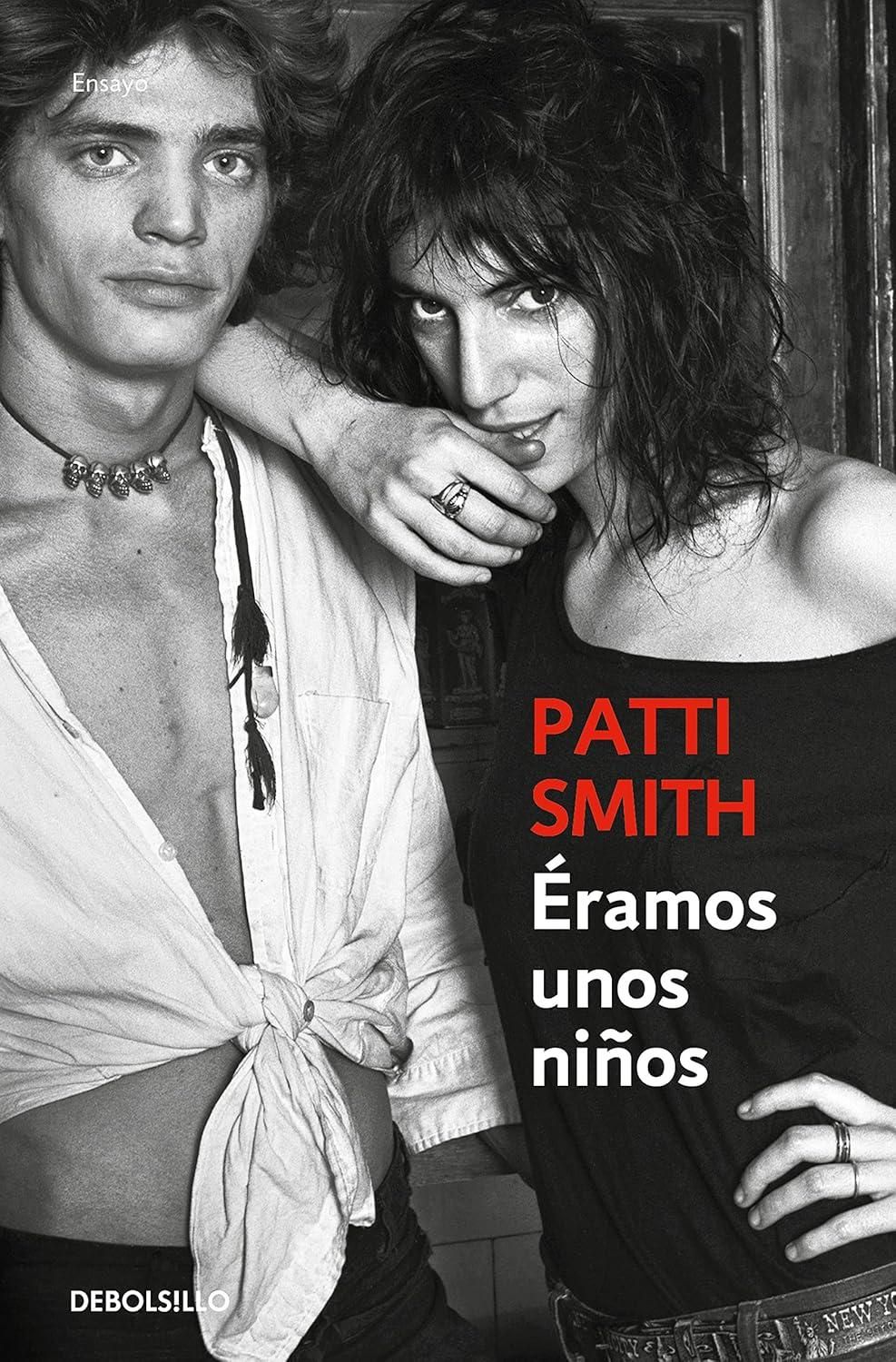

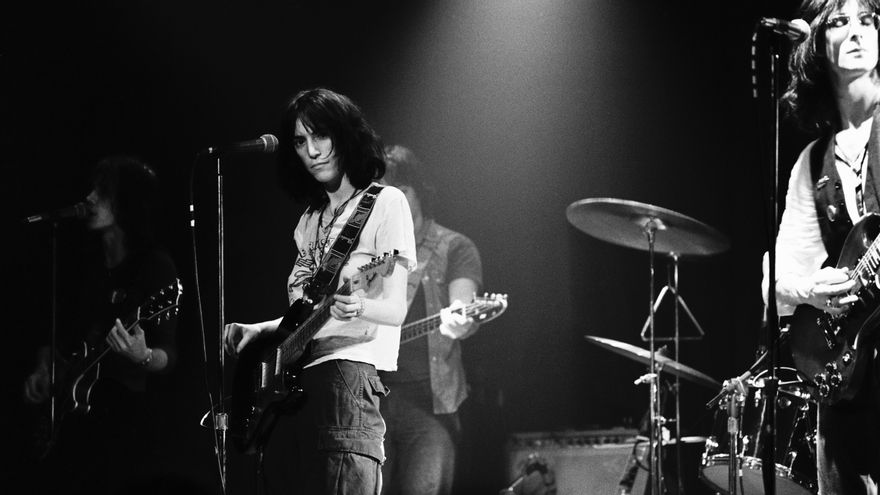

“Éramos unos niños es el libro que más me influyó. Es un libro increíble y una cápsula del tiempo de cuando la creatividad estaba surgiendo de verdad”. Son palabras de Dua Lipa, la reina Midas de la prescripción literaria en la era de BookTok, BookTube y Bookstagram. Fue en esta última red social donde la apodada como “madrina del punk” compartió un selfie junto a Rosalía el pasado mes de octubre, tras actuar en el Teatro Real de Madrid como parte de la gira por el 50 aniversario de su mítico álbum debut, Horses (1975). “Quiero llorar”, le contestó la catalana, “Te adoro”. Poco después se sabría que una grabación de Smith aparece en una de las canciones de Lux, el último álbum de la artista española.

Dua Lipa y Rosalía no fueron las primeras en descubrir a Patti Smith (Chicago, 1946), claro, pero no todos los artistas pueden jactarse de contar entre sus incondicionales a jóvenes que crecieron con el reguetón, el trap y la música electrónica como banda sonora popular. Y, por si no fuera poco, no solo entonan sus temas, sino que la leen. Leen sus versos y sus libros de memorias. Porque resulta que Patti Smith también escribe, y dibuja, y fotografía, y hace activismo por el medio ambiente, el pacifismo y los derechos humanos, y nada de eso se le da nada mal. También lo decían Joan Didion, William S. Burroughs y Edmund White.

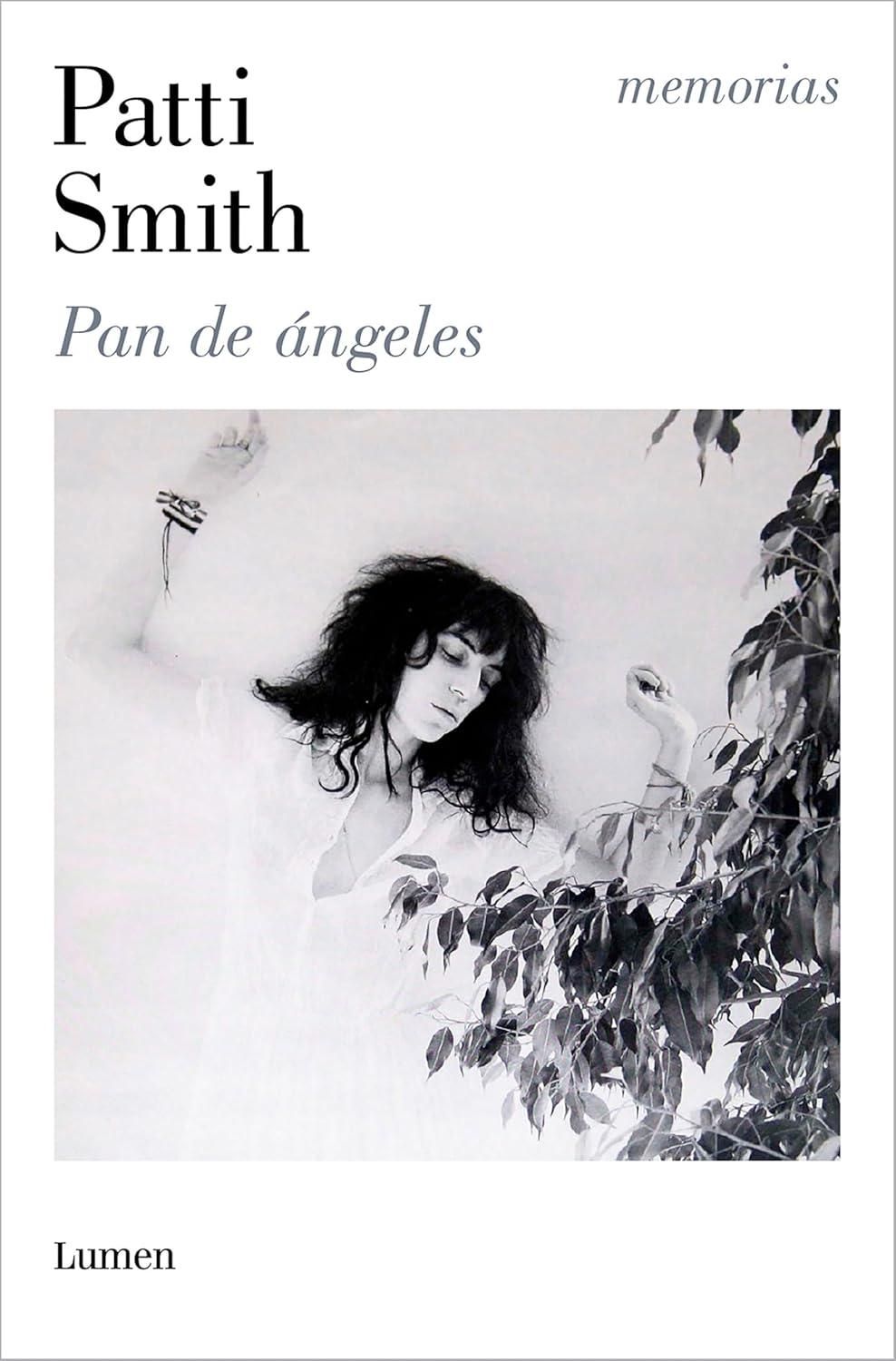

Su título más emblemático, Éramos unos niños (National Book Award de No ficción 2010), volvió a las librerías en una nueva edición con motivo de su reciente gira y del lanzamiento inminente de lo que se describió como sus “memorias definitivas”, Pan de ángeles (2025), que llegó a las mesas de novedades este mes de noviembre. Lumen, la editorial que desde hace años se encarga de publicar su obra en castellano, reedita con una nueva cubierta este libro de memorias de juventud con traducción de Rosa Pérez.

Una niña enamorada de los libros

Érase una niña pícara, flaca y desgarbada que se enamoró de los libros. No brillaba en los estudios ni en la oración; desafiaba a la autoridad y le decían que tenía la cabeza en las nubes. Su familia, trabajadora, le transmitió el gusto por el arte en su totalidad: la lectura, las artes visuales, la música. Aquellas experiencias le provocaron epifanías silenciosas que, poco a poco, forjaron su identidad. Y así, esa chiquita rebelde llamada Patricia Lee Smith creció entre clases de catequesis, castigos en la escuela y momentos de intimidad reveladora en compañía de Arthur Rimbaud, Pablo Picasso, Diego Rivera y los demás creadores que avivaron su imaginario y su espíritu.

No era una nena linda con pollera a cuadros de colegio privado. Se identificaba más con el look de Jo March, la protagonista de Mujercitas (1868), la novela que le abrió el camino a la posibilidad de ganarse la vida con sus palabras. El clásico de Louisa May Alcott une a Patti Smith con Simone de Beauvoir, Susan Sontag, Gloria Steinem, Ursula K. Le Guin y otras muchas autoras que reconocieron la influencia crucial que tuvo el libro en su determinación de convertirse en escritoras. Ahí terminan las semejanzas. La futura cantante de rock se nutrió asimismo de artistas que entonces no eran canónicos: el arte vanguardista y la música underground, que se cruzaban con su educación religiosa.

En la adolescencia compaginaba los estudios con un trabajo en una fábrica. Nunca tuvo reparos a la hora de arremangarse; había asumido con naturalidad que tenía que arrimar el hombro, no lloriqueaba por no poder volcarse en su vocación, iba tirando. Se inscribió en la carrera de Magisterio –la primera universitaria de su familia–, aunque fue solo por el empeño del padre, y no la terminó. Tuvo un embarazo precoz, fruto de la relación con un chico aún más inmaduro que ella, y dio a su hijo en adopción. Nunca ocultó esa experiencia, que por supuesto la marcó, pero no se autocompadece.

Una mujer libre

Hubo un momento, en su primera juventud, en el que su cabeza hizo “clic”. Tenía que perseguir sus sueños, era ahora o nunca. Y el camino no estaba en la facultad, en el plato de comida caliente de su madre y las calles conocidas de su barrio. Tenía que irse, aunque careciera de certezas; tenía que seguir el camino que habían iniciado los artistas que le trastocaron la mente. El destino ya no era el París bohemio donde fumaban los poetas de principios de siglo, sino la metrópoli que por aquel entonces era la cuna del movimiento contracultural.

“Era un buen día para llegar a Nueva York. Nadie me esperaba. Todo me aguardaba”. Y así, con una mano delante y otra atrás, pero con la disposición absoluta de quien cree en sí mismo, llegó a la gran ciudad. Buscaría trabajo, haría contactos con quienes sí podían estudiar las disciplinas que le interesaban, se movería por el círculo cultural y artístico. Por supuesto, todo resultó mucho más difícil de lo que esperaba. Su falta de feminidad en el vestir y en las formas le cerró muchas puertas. Pasó hambre, durmió en la calle, se intentaron aprovechar de ella; pero lo cuenta sin victimizarse. Ya entonces era una tipa dura. Con el corazón sensible, eso siempre, pero tenaz y libre.

Sobre todo eso, libre, una palabra que se repite como un mantra a lo largo del libro. No solo la pronuncia ella: en Brooklyn conoce a alguien que marcará su vida para siempre, como ella lo marcará a él. Serán colegas, amantes, novios, compañeros de penurias y de brotes de creatividad. Amigos, serán amigos; de los que no huyen cuando sube la marea. Ellos se enfrentaron a muchas olas, pero tanto él como ella tenían convicción, creían en sí mismos, en dedicarse al arte, aunque nadie se lo hubiera pedido, aunque nadie hubiera elogiado su talento, aunque nadie les regalara nada. Tenían su instinto, y sus manos.

Amor y traición

Él era el fotógrafo Robert Mapplethorpe (Nueva York, 1946-Boston, 1989), fallecido de complicaciones por el sida a los 42 años. Éramos unos niños, el libro dedicado a relatar los entresijos de su amistad, se abre con el momento de su muerte: era el final del sueño, el sueño de aquellos jóvenes pobres, libres y enamorados del arte que vivieron el verano del amor entre empleos de poca monta, sopas de lechuga (“mi especialidad […] Aquella exquisitez consistía en caldo de pollo aderezado con hojas de lechuga”) y varios discos rayados de tanto oírlos en bucle porque rara vez podían permitirse comprar otros.

Se conocieron mientras ella trabajaba como cajera, y más tarde un encuentro casual pero afortunado (él la salvó de un escritor que quería propasarse) los unió para siempre. Se dieron cuenta de que ambos se habían comprometido con el arte y la vida bohemia: “Era artista y lo sabía. No se trataba de una noción infantil. Se limitaba a reconocer lo que era suyo”. Compartieron habitación, libros, canciones, hundimientos. Se amaron, fueron algo parecido a una pareja. Y se traicionaron. Ella se fue a París con su hermana, halló nuevas inspiraciones. Él se perdió a sí mismo. Hasta que se volvieron a encontrar.

Es a partir de esa segunda etapa de su relación que comprendieron de qué forma podían salir adelante. Robert le confesó su identidad homosexual, que había tratado de reprimir, resultado de la educación de una familia religiosa muy estricta (a ella también la habían educado en el cristianismo, pero desde una mentalidad abierta a las nuevas costumbres). Dejaron Brooklyn atrás y se mudaron al Hotel Chelsea, popular porque por allí pasaban las figuras de la escena underground de la que aspiraban formar parte. Compartían una habitación minúscula, pero con el orgullo de poder pagarla, de no deberle nada a nadie.

Unas memorias sinceras

“Al parecer, queríamos lo que ya teníamos, un amante y un amigo con quien crear, codo con codo. Ser fieles, pero libres”. Los años sesenta, en el ambiente en el que se movían, propiciaron una apertura de conciencias que les permitió explorar su sexualidad y tratar de construir relaciones bajo paradigmas alternativos al matrimonio tradicional. Al igual que con su vocación habían elegido apearse del camino recto para entregarse en cuerpo y alma a la incertidumbre, en el amor también buscaron su particular libertad. Porque se querían, pero tenían que construir juntos una manera de quererse que les funcionara.

Hubo idas y venidas, enfermedades, distanciamientos, tropiezos, no siempre estuvieron tan unidos como en aquellos años en que, como dijo un hombre que los vio por la calle, “eran unos niños”. A lo largo de sus memorias, la voz de Patti Smith rebosa honestidad, la sinceridad de quien no teme exponer nada, porque si algo perdió desde muy joven es la vergüenza. Ser libre es vivir sin pedir perdón ni permiso. Con respeto por el prójimo, eso siempre, pero también por uno mismo. Nunca hay que olvidarse de uno mismo.

Entró más gente a sus vidas. Siguieron creando, cada uno lo suyo, siempre compartido. Llegaron los momentos luminosos, las extraordinarias sesiones de fotografías de él y el disco y la gira y las colaboraciones de ella. Lo habían conseguido, por fin. No se habían equivocado. Y aprendieron que el éxito, muchas veces, trae aparejada una negra renuncia: el nuevo compromiso con su carrera los llevó por sendas separadas, aunque nunca dejaron de quererse. Nunca dejaron de ser amigos, amigos –y perdón por la cursilería– del alma. Si alguien se merece ese calificativo, es el tándem Robert Mapplethorpe y Patti Smith.

Dos amigos con trayectorias hasta cierto punto paralelas hasta que llegó el día en el que (es inevitable) tomaron caminos divergentes, aunque siempre afines, siempre dedicados al arte, a sí mismos, a su proyecto personal. Hay sincronicidades asombrosas entre ellos; lo más impresionante, no obstante, es cómo se convierten en un soporte incondicional el uno del otro, en lo que ahora se denomina “familia encontrada” (found family). Todavía hoy, un joven que sienta que no encaja a su alrededor, que tiene una vocación contraria a lo que los demás esperan de él, puede encontrar mucha motivación en esta historia.

E incluso sin necesidad de aspirar a una carrera artística se puede aprender mucho de las vivencias de Patti Smith, porque Éramos unos niños, al igual que los libros de memorias de Jeanette Winterson, Joan Didion o Tara Westover, trasciende el interés que se pueda tener por la autora para erigirse en algo más, en algo que alumbra, alienta, acompaña. El destino le sonrió a la cantante y poeta, pero lo más valioso del trayecto es su actitud, esa convicción sin fisuras, esa perseverancia, esa confianza cuando las cosas parecen ir mal. Nunca le pareció un sueño imposible, pero sabía que tendría que transitar un terreno andrajoso para llegar.

Y aquí está hoy, cantando, contando su vida como una amiga. Esa es otra clave: escribe de maravilla, y además resulta cercana, no pierde la sencillez de la mujer trabajadora. Ni víctima, ni triunfadora; ella se presenta como alguien más, alguien de los nuestros. Con unos valores inquebrantables para con sus seres queridos, su público, su arte, su sentido ético. Por todo esto, por labrarse una vida coherente consigo misma sin rendirse jamás, inspiró a muchas generaciones y va a seguir haciéndolo, con Éramos unos niños, con sus composiciones, con sus conciertos y con mucho más. People Have the Power.

0