Martín Sivak: “Hay una idea de los superpoderes de la escritura, que sana y salva, pero no es así”

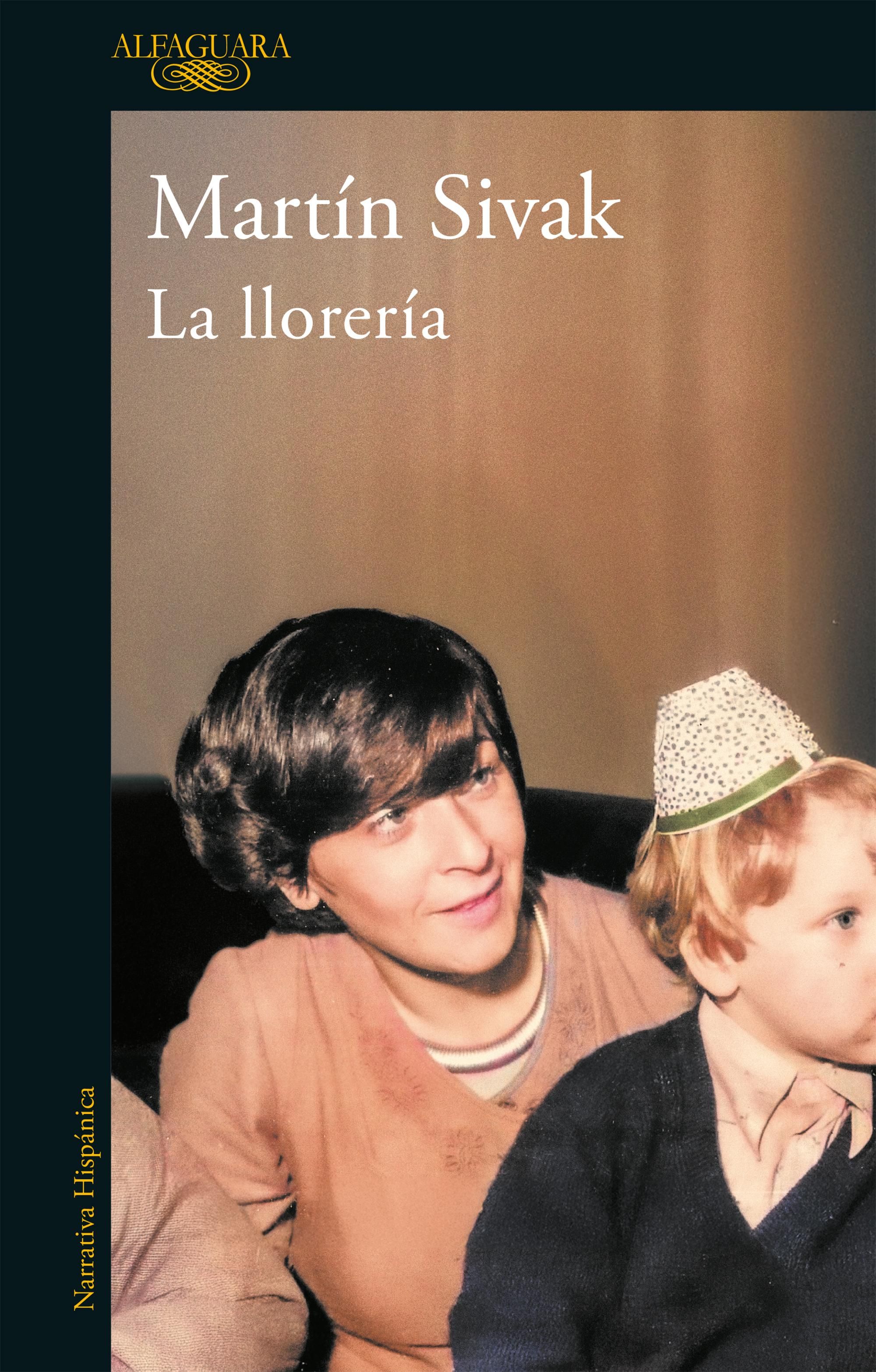

La llorería, la nueva novela de Martín Sivak, se adentra en un terreno más íntimo que sus libros anteriores: explora el dolor del abandono, la memoria y el duelo. El punto de partida es una ruptura amorosa súbita que deja al narrador sumido en el insomnio y el desconcierto. Mientras la vida cotidiana continúa a su alrededor, él llora y cuenta los pasos que hace por día. Llora y empieza boxeo. Llora y decide no tomar más alcohol. Llora y empieza a escribir un diario. La escritura se convierte en un modo de sostenerse, de organizar el desconsuelo y de darle sentido a ese llanto.

Lejos de un relato romántico convencional, Sivak (Buenos Aires, 1975) escapa a cualquier género y elige contar una secuencia de pérdidas, separaciones y reencuentros fallidos. Pero no solo eso. Se ubica en varias líneas temporales diferentes y combina registros que en principio no parecen tener nada que ver. En su recorrido aparece un viaje iniciático por América Latina con un documentalista británico, escenas familiares, recuerdos de la enfermedad y la muerte de su madre, y la certeza de que los amigos funcionan como un refugio. El libro se lee también como un registro documental de la fragilidad: la escritura como supervivencia frente al derrumbe.

La llorería dialoga también en clave íntima con El salto de papá (2017). Si aquel reconstruía la vida y el suicidio de su padre en relación con la política y la historia reciente del país, este desplaza el foco hacia la madre y la intimidad afectiva. Si Sivak utiliza con habilidad la objetividad en su trabajo periodístico, acá se sumerge en la pura literatura del yo, sin nada de maquillaje y remarca: los hombres sí lloran; y mucho.

—¿Dónde escribías el diario que dio origen a este libro?

—Tengo muy mala letra, al punto tal que cuando tomo notas en una charla off the record me cuesta mucho entenderme. Entonces, en un caso así sí o sí necesitaba la computadora o el celular. Cuando esto empezó tenía todo el tiempo la computadora encima, la abría y escribía. Empecé con anotaciones día por día. Nunca había escrito un diario en mi vida. Me gustan los diarios como lector, pero no había escrito. Entonces este fue el primer diario que escribí. Al principio era escribir solo el diario y en un momento que no puedo recordar del primer mes, me acordé del libro que yo quería escribir, que era sobre el documentalista británico Sean Langan.

—¿Y ese material como lo tenías?

—Después de publicar una biografía de Mariano Grondona, propuse a una editorial un libro sobre el viaje con Sean Langan, pero gentilmente lo rebotó, como tantos libros. Había escrito un perfil largo del viaje, que se publicó en un medio chico en La mano, la revista de (Roberto) Pettinato. Tenía eso y tenía todos los correos electrónicos con Sean. Y recuerdos muy vívidos como nuestro reencuentro en Nueva York después de su secuestro por los talibanes. Fue un sacudón muy grande para mí ver la descomposición de un hombre tan importante de mi vida. De repente ves cómo ese alguien por momentos está muy sobreadaptado por haber sobrevivido y, por otro, roto, y todo eso se fue acentuando. Después de verlo tras la liberación empecé a intercambiar más correos. Y en marzo tenía un viaje a la Feria del Libro de Londres y aproveché para pasar mucho tiempo con él. Es una situación medio rara de entrevistar a alguien tan cercano. Fue raro, pero me ayudó.

—¿En qué momento pensaste que esos dos registros podían ser un libro?

—Durante mucho tiempo no lo veía como un libro. Lo veía como algo que yo escribía para organizarme. Lo que los conectó -y esto creo que fue más con la reescritura- fue el intervalo del viaje con Sean, que es cuando murió mi mamá. Eso me abrió una compuerta que estaba cerrada, que era la vida de mi mamá, su agonía, su muerte. En otros libros yo tenía como más claro el objeto, a dónde iba. En este no. La primera versión del libro tenía 600 páginas y la escribí en seis meses. Yo no escribo nunca tanto. Al principio fue una cosa muy catártica. No era para publicar de ninguna manera. Cuando me di cuenta que tenía un desborde con el que no me sentía a gusto, empecé a darle pausas. Después vino la pandemia. Cuando empezó la pandemia, le dediqué tres meses. Llegué a otra versión. Fue por etapas. Hubo muchos intervalos. Y en los últimos años sí volví más. Después había que trabajar para que quede un libro. No es un diálogo conmigo mismo, ni una sesión. Alguien me preguntó si esto tiene que ver con el psicoanálisis. No. Obviamente tengo muy claro que son asuntos separados, que la terapia no se traslada a un libro.

—Este libro es como de un género nuevo. ¿Tenías alguna referencia?

—Con El salto de papá era más marcado que me animé a empezar a escribirlo cuando empecé a leer muchas memorias de padres. Todavía en la biblioteca de mi casa tengo dos estantes de memorias de padres. Leí compulsivamente. Eso me dio cierta seguridad. En este caso hubo algunos libros al comienzo: Un hombre enamorado de Knausgard, Una novela rusa, de Carrère. Después en el último tiempo hubo otras lecturas que me ayudaron a pensar este libro. Leí mucho a Joan Didion, María Moreno, Vivian Gornick. Apegos feroces creo que es el libro que más regalé en los últimos años. Leí libros de diarios, libros de corresponsales de guerra. No quiero hablar de géneros porque no me siento autorizado para eso, pero supuestamente hay algo de autoficción, algo de memoria, pero no tiene un género definido.

—En el libro hay varios duelos: de amores, el de tu madre, el del paso del tiempo. ¿Alguno de estos duelos te costó más plasmarlo literariamente?

—Me costaron mucho todos. Me costó muchísimo escribir el libro. Porque aparte reconozco que es un tema incómodo. Como periodista, siempre escribí sobre los otros. Y con suerte lo próximo que vaya a escribir va a ser sobre otro (risas). Entonces obviamente sí me costó mucho todo. Esa incomodidad puede llevarte a decir: si esto me incomoda, ¿para qué lo publico? No estaba obligado a escribir este libro y publicarlo. Seguí a pesar de la incomodidad. La incomodidad a veces ayuda, pero es una dificultad. Escribir sobre estos duelos me resultó muy difícil. Aparte tampoco quería saldar cuestiones. Tenía más que ver con acompañar un duelo. La escritura a veces puede ser eso. Hay una idea a veces de los superpoderes de la escritura, que sana y salva, pero no es así. Uno puede vivir sin escribir. Este libro me apareció sin que yo tuviera una idea de libro. También me ayudó a ver que estos desgarros a veces quien los padece cree que es el único en la tierra y te das cuenta que los sufreb el 98,5%. También jugué un poco con el melodrama cuando me di cuenta que no era tan grave. Hay un momento en que empezás a ver que esto es una exageración. Una de mis amigas más queridas me mandó un WhatsApp muy bueno, que está citado en el libro: “sos un gordo común y corriente al que una tarada dejó”. O sea, pasar del melodrama, desdramatizar, también me ayudó a publicarlo. Si hubiese quedado congelado en el drama, no lo hubiese publicado.

—En el libro aparecen los amigos como algo fundamental. De hecho, está dedicado a tus amigos.

—Maga Etchebarne, que es una escritora que me gusta mucho, fue la editora de Alfaguara. Su primera devolución fue: Este es un libro sobre la amistad. Yo no lo había pensado para nada. Eso es lo bueno de los buenos editores. Tiene que ver con la amistad, con esos amigos y amigas que fueron como una especie de scrum, en el sentido del rugby. De hecho, no tuve ninguna duda. A veces cuando dedicás un libro lo pensás mucho, pero acá era evidente que lo quería dedicar a esos amigos y amigas con los que hay algo de hermandad. Así que sí, entre otras cosas, creo que es un libro sobre la amistad.

—¿Hasta qué punto el libro dialoga con tu trabajo periodístico? ¿O dijiste: me libero de todas las reglas periodísticas?

—Me libero. Eso seguro. Celebro los cambios. En el año 2008 publiqué un libro sobre Evo Morales, Jefazo, y en la primera versión no había una sola primera persona. Y, claro, cuando pasé el primer capítulo a la primera persona funcionó mucho mejor. Tenía un prurito muy grande y además ese yo puede ser intrusivo, exhibicionista en el periodismo. Siempre tenía muchos reparos. Pasé de esos reparos a un extremo. Obviamente que hay algunos reflejos periodísticos -trabajo de periodista desde chico-, pero me tomé muchas licencias. Entiendo obviamente que la parte de la descripción de Langan podría ser un perfil, pero después es un registro no periodístico y esos registros conviven.

—En el libro exponés cosas muy personales. ¿Cómo decidiste eso?

—Si no estaba eso hubiese sido tramposo. ¿Por qué maquillar un dolor? ¿Por qué hacerlo más llevadero si no lo fue? No es que me siento orgulloso, pero fue la única manera de poder escribirlo. Es como que en esos casos -hablo por mí, obviamente- las obsesiones te ayudan a organizar la desesperación, a hacer rituales para poder llevar el día. Empecé a boxear, a contar los pasos, a contar hasta las frutas que comía por día, a no tomar alcohol. No sabía si poner lo del Rivotril. ¿Pero por qué maquillarme? Si voy a escribir sobre ese diario, tiene que ser con la verdad. Aparte yo soy muy llorón en general. Mi hijo más grande siempre se ríe. Él es más distante. Estamos viendo una película, me mira y me pregunta: ¿vas a llorar? Alguien que es de por sí muy llorón, en estas situaciones se vuelve más llorón aún.

—¿Y alguien se quejó después de publicado el libro?

—Por el momento, pasó un mes y nadie me escribió. Lo que sí me pasó que no me había pasado con otros libros es que me escribieron por redes sociales muchos mensajes personales. Desde un abanico muy amplio de personas que están en las instancias finales de la enfermedad de sus madres hasta otras que pasaron por separaciones. Gente que no conozco. Es como que al hablar de lo que hablo queda habilitada esa conversación. Y también me di cuenta de que lo que más me gusta de la publicación del libro son las devoluciones de los que lo leen. La conversación con los lectores me gusta. Escribo para esa interacción.

CRM

0