Reeditan “La Patagonia Rebelde”, de Osvaldo Bayer: “Llega en un momento justo para nuevas generaciones”

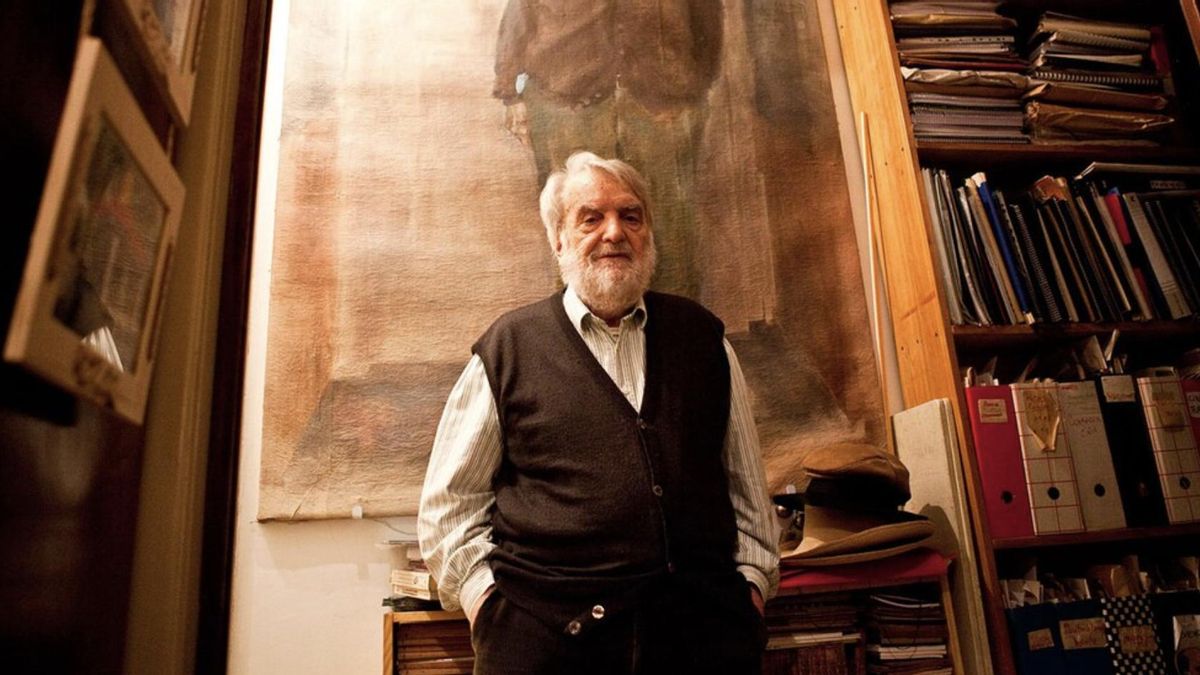

Encerrado en una biblioteca, con bollos de páginas fallidas que se acumulan a su alrededor, Osvaldo Bayer teclea sin parar en una máquina de escribir con papel carbónico. Con esa imagen de su padre durante la investigación y escritura de La Patagonia Rebelde creció Esteban Bayer, el hijo del mítico periodista-historiador de quien se acaba de reeditar su obra más icónica, de la mano de la editorial Siglo XXI.

“No salíamos de vacaciones porque él usaba cada momento libre para viajar al sur a investigar, con dos trabajos y cuatro hijos. Era otra época: sin rutas asfaltadas, sin hoteles, sin teléfonos. Cuando volvía, estaba feliz por lo que había encontrado, y mi vieja sufría porque sabía que se iba a volver a encerrar a escribir”, recuerda a elDiarioAR entre risas Esteban Bayer del otro lado del teléfono desde Alemania.

Protector de la obra de su padre, Esteban Bayer está al frente ahora de la nueva publicación del libro que relata las huelgas rurales –y su posterior represión– entre 1920 y 1921 en la Patagonia. Un libro que reveló uno de los dramas populares latinoamericanos más olvidados por los relatos oficiales, que en 1974 la llevó al cine Héctor Olivera y enfrentó la censura y las presiones del poder pese a su un elenco inmejorable: Luis Brandoni como el español Antonio Soto, Federico Luppi interpretando a Facón Grande, y Héctor Alterio siendo el teniente coronel Héctor Benigno Varela.

A más de cien años después del episodio y a casi siete de la partida de Bayer, la reedición de La Patagonia Rebelde busca contar la historia para una nueva generación de lectores en medio de una coyuntura marcada por un gobierno que parece a gusto con la violencia estatal. “El objetivo es llegar a una nueva camada de lectores. La generación que conoció a mi viejo en vida, que leyó su obra, que lo escuchó en charlas o marchas, ya tiene esos libros. Pero hay muchos jóvenes que recién se acercan ahora, y esa es la apuesta”, explica el hijo del escritor.

–¿Qué sentido tiene hoy recuperar la historia que recreó Bayer en su obra?

–La coyuntura está muy dada. Primero, porque el tema de la Patagonia sigue vigente. En Santa Cruz funcionan las mesas locales de huelga, grupos de vecinos que trabajan por la memoria: cambian nombres de calles, crean museos, señalizan sitios históricos, hacen un trabajo constante. La Legislatura provincial aprobó una ley para llevar La Patagonia Rebelde a las escuelas, no solo a alumnos sino también a docentes, porque muchos no son de la provincia y desconocen la historia. También hay un juicio en marcha en Caleta Olivia para que los fusilamientos sean declarados crímenes de lesa humanidad. Esa es la otra pata que falta: Osvaldo recuperó la verdad, la sociedad hace memoria, pero todavía falta justicia.

–La obra tiene algo muy particular: les da voz a los que no la tenían, a esos anónimos de la historia. ¿Cómo describirías esa construcción narrativa?

–Cuando Osvaldo empezó a investigar, no se imaginaba la magnitud que iba a tener. Al principio pensaba en un trabajo acotado, pero a medida que pasaban los meses iba descubriendo más documentos, más testimonios, más silencios que había que romper. Y se fue agrandando, hasta convertirse en una obra monumental. Yo creo que tuvo dos virtudes fundamentales. Una fue la paciencia infinita: dedicó más de siete u ocho años a la investigación, con viajes constantes al sur, entrevistando a peones rurales sobrevivientes, familiares de fusilados, pero también a oficiales del Ejército y a estancieros. No ocultó ninguna voz: dejó que todos hablaran, incluso los verdugos, y transcribió sus versiones tal cual. Esa decisión le dio un valor único al libro, porque no se quedó con el relato de un solo lado, sino que construyó un mosaico complejo. La otra virtud fue el lenguaje. Usó un estilo periodístico, directo, claro, pensado para que cualquiera pudiera leerlo. No escribió para una enciclopedia o para un ámbito académico: escribió para el pueblo, para los sobrevivientes, para los familiares, para que la sociedad supiera lo que había pasado.

–¿Y cómo ves el trabajo con los personajes? Pienso en figuras como el “Gallego” Soto, los estancieros británicos, Varela…

–Creo que ahí está lo más potente de la narrativa. Osvaldo rescata del silencio a los peones rurales, a los anarquistas anónimos. Y los pone en pie de igualdad con los grandes poderes: los estancieros, los oficiales, los jueces, el poder económico. Esa tensión está en todo el libro. Los héroes populares aparecen con nombre, con historias, con voz propia. Y los poderosos también, con sus frases descarnadas. Eso le da una fuerza enorme, porque no es un relato idealizado: es una reconstrucción con protagonistas de carne y hueso, donde se ve el choque entre el pueblo y los poderes establecidos. Esa elección de darles voz a los que habían sido silenciados es lo que convierte a La Patagonia Rebelde en una obra única. Porque no se limita a denunciar: hace hablar a los que nunca habían tenido espacio en la historia oficial.

–La película también marcó un hito y a nivel familiar los obligó al exilio. ¿Cómo lo vivieron ustedes?

–La película fue la más vista en su momento y mostró por primera vez a los militares como lo que eran entonces: el brazo armado de los estancieros y la Sociedad Rural. Eso tuvo un costo muy alto: amenazas de la Triple A y el exilio. Yo tenía 16 años cuando se filmó y estuve presente en el rodaje en Santa Cruz. Para mí fue muy fuerte. Después vino el exilio en Alemania y en Italia, que nos marcó de por vida.

–Justo este año la figura de Bayer volvió a resonar por la destrucción del monumento en Río Gallegos.

–Lo del monumento a Osvaldo en Santa Cruz generó una reacción enorme: muchos jóvenes se preguntaron quién era y empezaron a leer su obra. Todo eso muestra que el tema está vivo.

–¿En qué situación está hoy la reconstrucción del monumento?

–Después de la destrucción, la parte metálica quedó en manos de la provincia. Estábamos de acuerdo en que había que hacer un nuevo monumento, que no solo recuperara la idea original, sino que mostrara lo que había pasado: el vandalismo, el odio detrás de la destrucción. La sorpresa fue que, sin consultarnos, el gobernador decidió unilateralmente volver a colocar la parte metálica contra una pared, en la Casa de la Cultura de Río Gallegos. Nos enteramos en una reunión virtual con el subsecretario de Derechos Humanos, que nos lo comunicó como un hecho consumado. Nosotros nos oponemos a esa “pseudo reconstrucción”. Creemos que el monumento tiene que estar en otro lugar, con otras características, que dé cuenta de la historia y del ataque que sufrió. La medida de la gobernación fue inconsulta, no nos informaron en qué estado estaba la pieza metálica ni nos mostraron cómo la iban a emplazar. Lo que pedimos es que se haga un nuevo monumento, que incorpore lo sucedido después de la destrucción. Porque no se trata solo de volver a poner un pedazo de metal contra una pared: se trata de mantener viva la memoria y de mostrar que detrás de ese ataque hubo un mensaje político de odio.

–En una de las vallas policiales instaladas permanentemente en el Congreso hay una que dice “Bayer presente”. ¿Por qué crees que sigue vigente su figura?

—Es increíble cómo su imagen sigue apareciendo en lugares insólitos. La última vez que estuve en El Calafate vi pintadas que decían “Perón y Osvaldo Bayer presentes”. Y mirá que Osvaldo nunca fue peronista. Pero sí fue un hombre que unía: juntaba a militantes de distintas fuerzas progresistas, gente que entre sí no se hablaba o estaba peleada, y él lograba acercarlos. Esa condición solidaria, de puente, creo que también explica por qué su figura sigue convocando.

–¿Hoy cómo se mantiene vivo su legado?

–Hay un trabajo enorme. Además de lo que hacen en Santa Cruz, hace poco en José León Suárez una escuela decidió ponerse el nombre de Osvaldo Bayer. Esa iniciativa salió de docentes y alumnos después de la destrucción del monumento. Osvaldo había visitado esa escuela años atrás y apoyado un proyecto de los chicos que terminó en un libro llamado Corcoveando. Esa historia siguió: los alumnos hicieron un mural con todos los personajes de sus libros y hoy la escuela lleva su nombre. Eso muestra que las nuevas generaciones se siguen apropiando de su obra.

–¿Cómo comparás el socialismo libertario que reivindicaba tu padre y los libertarios de hoy?

–Es clave aclarar esa diferencia. Lo de mi viejo era un socialismo libertario, anarquista, basado en la solidaridad. No tiene nada que ver con estos seudolibertarios que hoy se autodenominan así. Esa confusión mueve a muchos pibes a querer saber más, y creo que leer a Osvaldo ayuda a entender.

MC

0